Die „Obergrenze für einen gerechten Anteil Deutschlands am globalen CO2-Budget für 1,5° C“ ist aufgebraucht. Das ist die Botschaft des Sachverständigenrates für Umweltfragen (SRU), der die Bundesregierung seit 1972 berät. Eine Feststellung, die auch für das Thema Verkehr und Klimaschutz von erheblicher Bedeutung sind. Ob die Botschaft der Akademie aus dem Jahr 2019 hierzulande schon angekommen ist? Zweifel sind erlaubt angesichts einer Debatte über den Beitrag Deutschlands zum globalen CO2-Ausstoß, der sich auf den Hinweis auf jene 2% beschränkt. Die Debatte ist ein Indikator für die Qualität der Debatte über Ausmaß und Verantwortung Deutschlands beim Kampf gegen den Klimawandel. Die Politik hat den Roll back in der Klima- und Verkehrspolitik eingeleitet, demontiert die einstmals gesteckten Ziele (Novellierung des Klimaschutzgesetzes, KSG) und setzt auf fossile Energieträger. Und der Verkehrssektor, durch die KSG-Novellierung faktisch entpflichtet, leistet seit Jahren keinen substanziellen Beitrag zum Klimaschutz, der vor allem Menschenschutz ist.

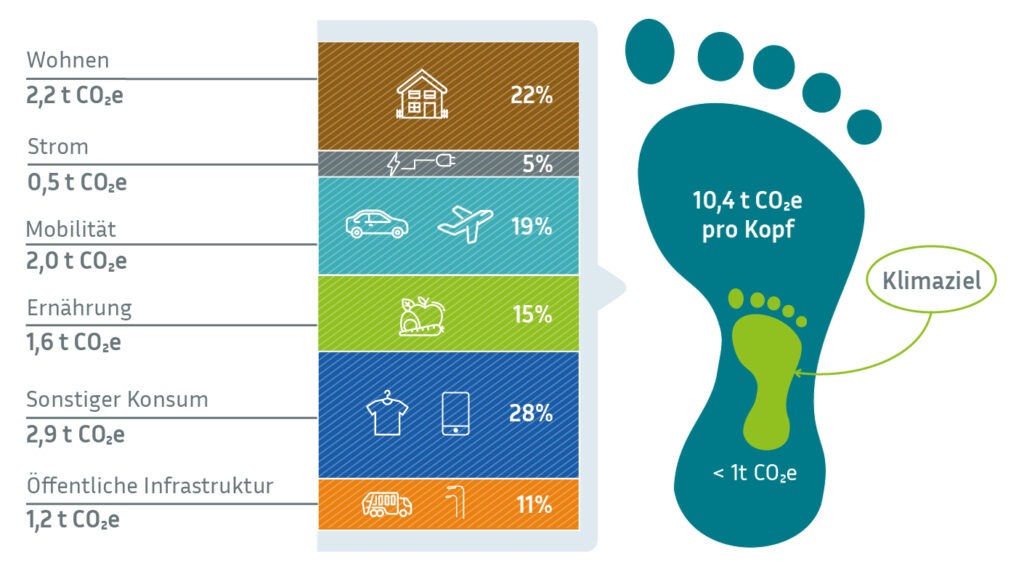

Da mag es niemanden wundern, dass das vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) geforderte Ziel, die Pro-Kopf-Emissionen von Treibhausgasen in den Industrieländern noch vor dem Jahr 2050 auf eine (!) Tonne zu reduzieren, vergessen – genauer: verdrängt – worden ist. Aktuell liegt dieser Wert in Deutschland – Export und Import von Gütern berücksichtigt – bei zehn Tonnen!

Auch die Empfehlungen des Expertenrates für Klimafragen, der 2020 mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes eingesetzt worden ist, ignorieren Bundesregierungen weitgehend. Weshalb die Warnung der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften von 2019 mehr denn je gilt: „Wir erleben eine ,Tragödie der Langzeitziele´. Täglich wächst die Kluft zwischen der sich abzeichnenden existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel und immer wieder aufgeschobenem politischen Handeln.“

Auch die Empfehlungen des Expertenrates für Klimafragen, der 2020 mit der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes eingesetzt worden ist, ignorieren Bundesregierungen weitgehend. Weshalb die Warnung der Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften von 2019 mehr denn je gilt: „Wir erleben eine ,Tragödie der Langzeitziele´. Täglich wächst die Kluft zwischen der sich abzeichnenden existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel und immer wieder aufgeschobenem politischen Handeln.“

Verkehr und Klimaschutz

Die aktuellen Diskussionen auch unter Expert*innen über Detailfragen im Klimaschutz und im Verkehrssektor – so wichtig sie im Einzelfall sein mögen – verstellen den Blick für die große, existenzielle Herausforderung, die wir angesichts der Kollateralschäden der Industrialisierung und des Überkonsums in den Industriestaaten zu bewältigen haben. Dazu gehört, die Lage im Verkehrssektor realistisch zu beschreiben und Empfehlungen zu geben, die in naher Zukunft mit vergleichsweise geringem Aufwand realisiert werden können. Es ist wahr: Die Zeit drängt!

Wir müssen begreifen, dass wir im Sinne Ulrich Becks in einer globalen Risikogesellschaft leben, die eine nicht intendierte Folge der Industriegesellschaft ist. „Die Weltrisikogesellschaft ist eine gesellschaftliche Formation, in der die hingenommenen akkumulierten Nebenfolgen von Milliarden habitueller Handlungen die existierende soziale und politische, institutionelle Ordnung obosolet werden lässt.“

Im Verkehrssektor gibt es eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die zusammen genommen einen erheblichen Beitrag leisten können, um die Umweltwirksamkeit des Verkehrs zu verringern. Dazu gehört vor allem, Wohnquartiere und Kieze anders zu nutzen und die Städte umzubauen, eine bessere Klimakommunikation, mehr Mut bei politisch Verantwortlichen und die individuelle Bereitschaft, die eigenen Verhaltensmuster zu ändern. Es gilt angesichts einer für die Menschheit bedrohlichen Lage, das Leben neu zu organisieren und ein Verkehrssystem aufzubauen, das innerhalb der Belastungsgrenzen des planetaren Systems Erde auf Dauer betrieben werden kann. Dabei kommt Stadtstrukturen deshalb hohe Bedeutung zu, weil sie gleichermaßen Ursache und Auslöser für Ortsveränderungen (Verkehr) sind.

Ich stelle zu diesem Themen eine aktuelle Präsentation des Verkehrskontors FrankfurtRheinMain zur Diskussion (Link).

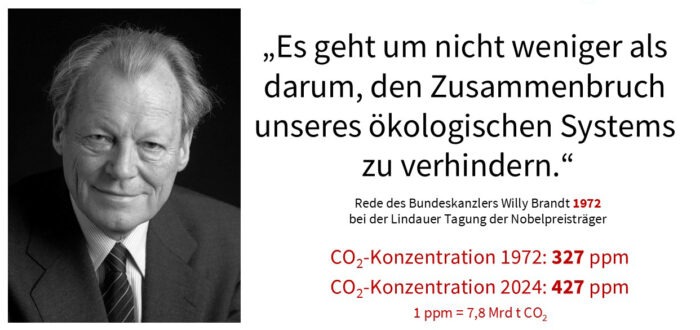

Wer über die große Herausforderung Klimawandel nachdenkt, muss gerade heute über Willy Brandt (SPD) und über seinen Mut zu Veränderungen sprechen: „Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau werden“, lautete die Forderung Willy Brandts, die er in seiner Rede am 28. April 1961 in der Bonner Beethovenhalle hielt. Sie ist ein Meilenstein in der Umweltdebatte in Deutschland und eine der ersten klaren Stellungnahmen zu einem erkannten Problem: Umweltverschmutzung und Klimawandel.

„Mit seiner Forderung nach klarer Luft, sauberem Wasser und weniger Lärm für die Bürgerinnen und Bürger des Ruhrgebiets machte Willy Brandt deutlich, dass Umweltschutz eine nicht zu vernachlässigende Gemeinschaftsaufgabe ist. Und diese Aufgabe wurde von den 1970er Jahren an erfolgreich angegangen“, würdigte der damalige Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Jochen Flasbarth, den ehemaligen Bundeskanzler zum Jahrestag seiner Rede 2011. Eine Rede, die in ihrer Deutlichkeit und ihren erklärten Ziele heute mehr denn je von Nöten wäre.

Brandts Wahlkampfrede von 1961 (Ausschnitt)

Brandt rückte ein regionales und bis dahin vernachlässigtes Problem ins Blickfeld gesellschaftspolitischer Debatten. Er machte aufmerksam auf die Schattenseiten des deutschen Wirtschaftswunders: Zwar waren die rauchenden Schornsteine ein Garant für Wohlstand, die ungefilterten Industrieabgase belasteten jedoch zunehmend die Gesundheit und das Wohlbefinden vieler Menschen im Ruhrgebiet, heißt es in einem Text des Umweltbundesamt zum Jahrestag der Rede.

1969 nannte er in seiner Regierungserklärung den Umweltschutz als wichtiges Thema neben dem Versprechen, Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand zu fördern. Ankündigungen, denen 1970 ein Umwelt-Sofortprogramm sowie 1971 schließlich das Umweltprogramm der Regierungskoalition folgten.

Nachhaltigkeit als Existenzfrage

„Die Erhaltung einer gesunden und ausgewogenen Umwelt gehört zu den Existenzfragen der Menschheit“, heißt es in der Drucksache, die nach der Verabschiedung im Bundestag im Oktober veröffentlicht worden war, woran der Vorwärts in einem Beitrag 2021 erinnert hat. „Mit ihrem Umweltprogramm wolle die Bundesregierung jede*r Bürger*in auch in Zukunft eine dem Menschen würdige Umwelt sichern.“ Auch für künftige Generationen müssten saubere Luft, reines Wasser und eine gesunde Landschaft bewahrt werden.

Beim Treffen der Nobelpreisträger in Lindau 1972, die dort seit 1951 regelmäßig zusammenkommen, hatte der Sozialdemokrat die Aufgabe wiederholt und ebenso deutlich wie klar beschrieben. „Umweltschutz als internationale Aufgabe“ lautete der Titel seiner Rede (Download), deren Duktus und Ton heute wie ein intellektuelles Leuchtfeuer wirkt.

Brandts Rede vor Nobelpreisträgern von 1972 (Ausschnitt)

Brandt sagte außerdem: „Das in der Verantwortung von Innenminister Genscher (FDP) entwickelte Umweltprogramm meiner Regierung, seine Entstehung und Verwirklichung geben ein brauchbares Beispiel dafür, wie der Dialog zwischen Wissenschaft und Politik aussehen kann. Wissenschaftler und Verwaltungssachverständige haben eine Bestandsaufnahme erarbeitet, die Grundlage für die Entscheidung des Kabinetts war. Parlament und Öffentlichkeit konnten sich durch Veröffentlichung dieser Materialien über alle Voraussetzungen und Annahmen orientieren und diese kritisch überprüfen. Ein unabhängiger Sachverständigenrat für Umweltfragen mit Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen wurde eingerichtet, um die Bundesregierung wissenschaftlich zu beraten und zu wichtigen Fragen der Umweltpolitik Stellung zu nehmen.“

Es ist dieser Sachverständigenrat, der 2024 ein klares Statement veröffentlicht hat: Die „Obergrenze für einen gerechten Anteil Deutschlands am globalen CO2-Budget für 1,5° C ist aufgebraucht.“

Vom Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik kann heute in Zeiten grassierenden Populismus´, des Unwillens zur Erkenntnis und der Unfähigkeit zuzuhören, kaum noch die Rede sein.„Der Respekt vor dem mündigen Staatsbürger verlangt, daß man ihm Schwierigkeiten nicht vorenthält“, hatte Brandt im Bundestag am 14. Januar 1970 gesagt. Das mag heute als Zumutung gelten. Mehr noch: Die wissenschaftlichen Institutionen, ihre Methodik, letztlich das Prinzip der Aufklärung werden nicht nur von der AfD und rechtsextremen Gruppen infrage gestellt. Auch etablierte Parteien verlieren phasenweise die Orientierung.

Ein Beispiel: Das von der Brandt-Regierung unter der Ägide des damaligen Bundesinnenministers Hans Dietrich Genscher (FDP) eingerichtete Umweltbundesamt UBA), die erste wissenschaftliche Umweltbehörde in Europa, hat die FDP im Bundestagswahlkamp 2024 in seinem Bestand in Frage gestellt (Beitrag „Jetzt geht Christian Lindner zur offenen Feldschlacht gegen Umwelt- und Klimaschutz über“).

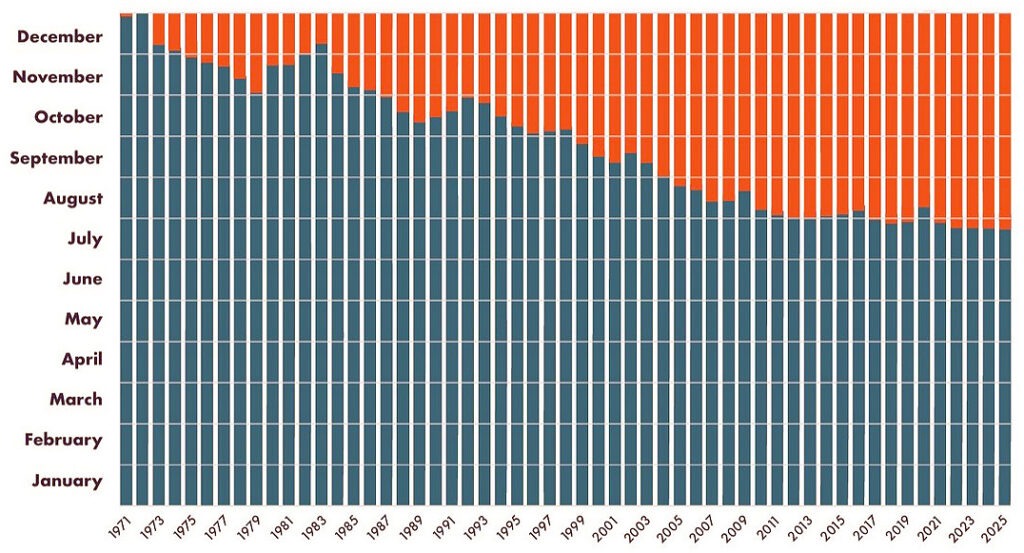

Verlauf des Welterschöpfungstages – Earth Overshoot Day

Der historische Rekurs auf Brandt ist deshalb von Bedeutung, weil die aktuelle Politik mit wenigen Ausnahmen zu dieser Klarheit nicht mehr findet oder nicht mehr finden will – aus mutmaßlicher Sorge, potenzielle Wähler*innen in die Hände falscher Parteien zu treiben. Dabei gibt es einen gewichtiges Argument, um zu dieser Klarheit zurückzufinden: Zu Brandts Zeiten fiel der Erderschöpfungstag auf Ende Dezember.

Was bedeutet: 1972 hat die Erde genügend Zeit gehabt, die von uns verbrauchten Ressourcen in einem Jahr weitüberwiegend wiederherzustellen, der Welterschöfpungstag fiel auf Ende Dezember des Jahres. 2025 fällt der Tag in Deutschland auf den 3. Mai. Was bedeutet: Acht Monate beuten wir den Planeten auf eine Weise aus, die nicht mehr reparabel ist – wir sägen systematisch den Ast ab, auf dem wir sitzen.

Brandt bringt es in seiner Rede 1972 auf den Punkt: „Es geht um nicht weniger als darum, den Zusammenbruch unseres ökologischen Systems zu verhindern.“ Es geht um die existenzielle Herausforderung schlechthin.

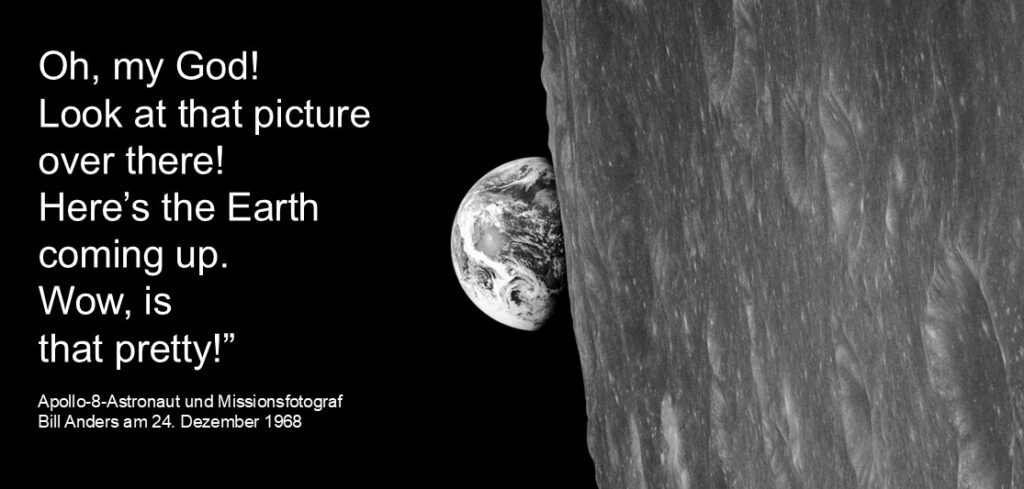

Die Faszination für den blauen Planeten schwindet

Von jener wunderbaren Ergriffenheit, die das erste Bild der Erde 1968 ausgelöst hat, ist heute zumindest in überwiegenden Teilen von Politik und Wirtschaft nichts mehr zu spüren. Apollo-8-Astronaut und Missionsfotograf Bill Anders hatte das Foto am 24. Dezember 1968 (!) geschossen, an einem sehr besonderen Tag für die christliche Gemeinschaft. Ein Bild, das damals Begriffe wie „Der blaue Planet“ und „Raumschiff Erde“ inspiriert hat, die Schönheit und Einmaligkeit des Planeten ausdrücken sollen.

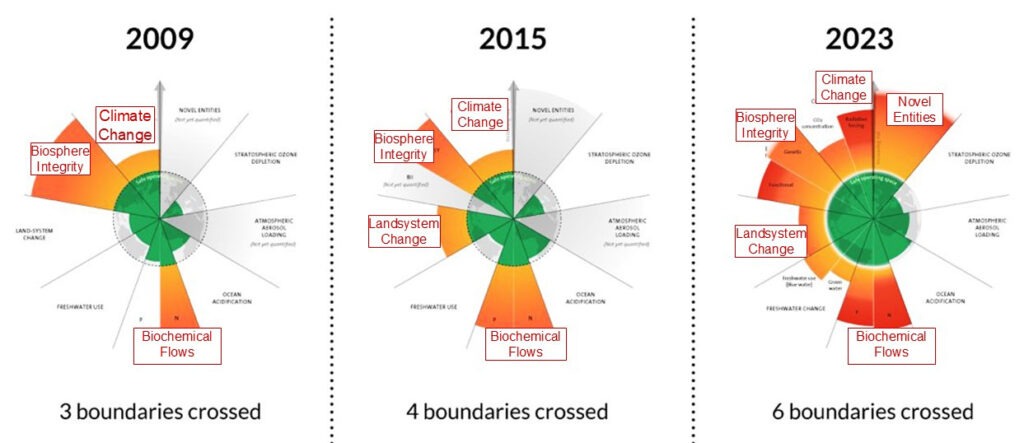

Der blaue Planet hat längst seine Strahlkraft verloren, und sein Zustand ist besorgniserregend: Von den neun planetaren Belastungsgrenzen, die das Team um PIK-Direktor Johan Rockström an der Lund-Universität entwickelt und definiert hat, sind inzwischen sechs Grenzen überschritten. Neben dem Klimawandel, der in exponentieller Weise an Dynamik gewinnt und der Integrität der Biosphäre sind es vor allem auch die so genannten Novel Entities, synthetische Stoffe, die die Natur nicht verarbeiten kann – Ewigkeitsstoffe wie etwa PFAS – und die zunehmend unsere Lebensgrundlagen bedrohen.

Die Emission von Treibhausgasen im Verkehrssektor, überwiegend Kohlendioxid, fällt beim Thema Belastungsgrenzen des Erdsystems besonders in Gewicht. 22% der gesamten Treibhausgasemissionen in Deutschland werden im Verkehrssektor emittiert, 1990 lag der Anteil bei 13%. In der EU ist der Anteil in den vergangenen drei Jahrzehnten auf 33,5% gestiegen. Global liegt dieser Anteil zwischen 16% und 20%.

CO2-Konzentration so hoch

wie seit 14 Millionen Jahren nicht mehr

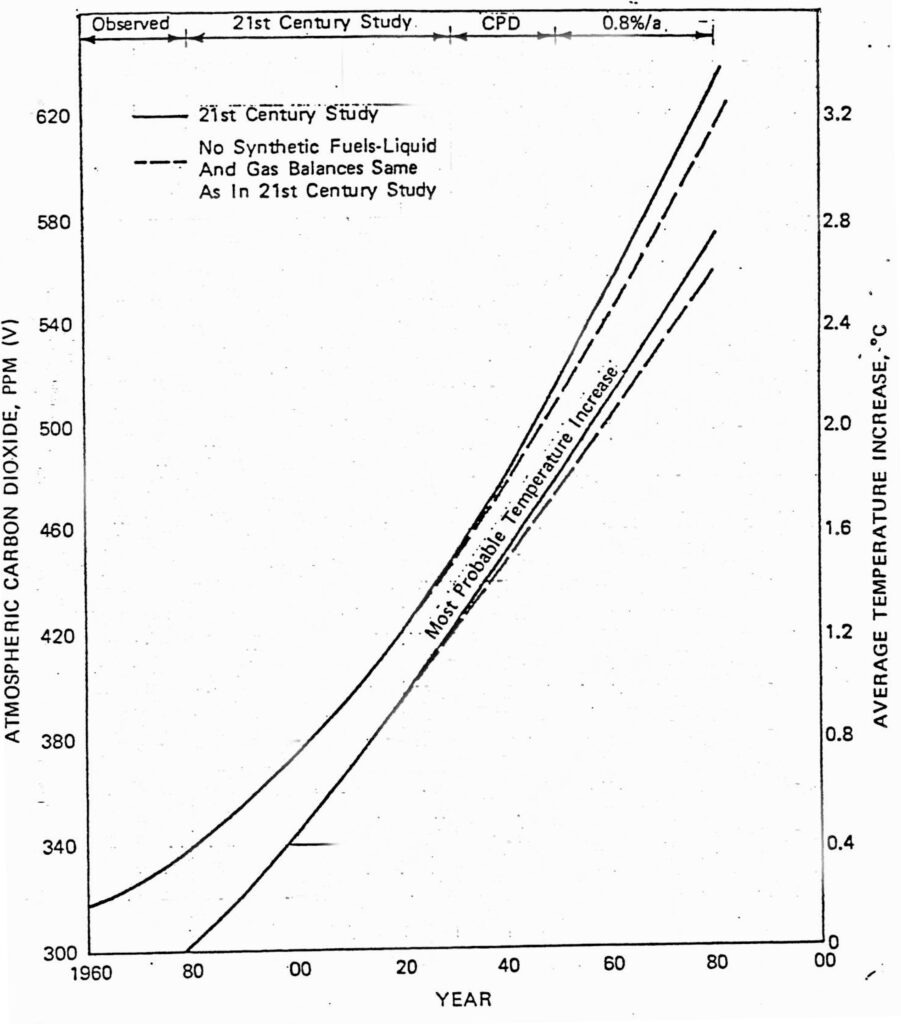

Der Wirkungszusammenhang von Kohlendioxid und Lufttemperatur ist spätestens mit den Arbeiten von Svante Arrhenius um die vorvergangenen Jahrhundertwende nachgewiesen und vom Ölkonzern ExxonMobil hausintern bestätigt worden (Grafik). Download des Memos unter diesem Link.

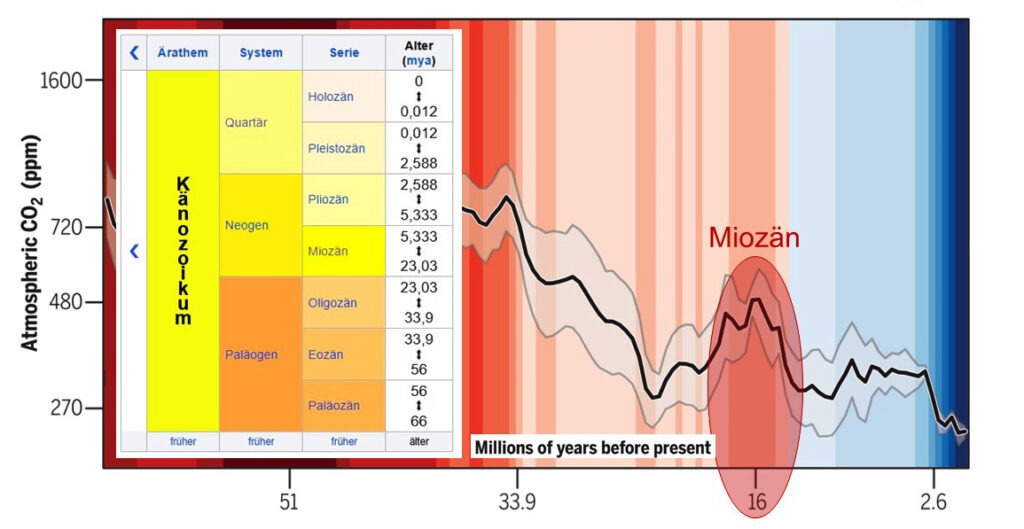

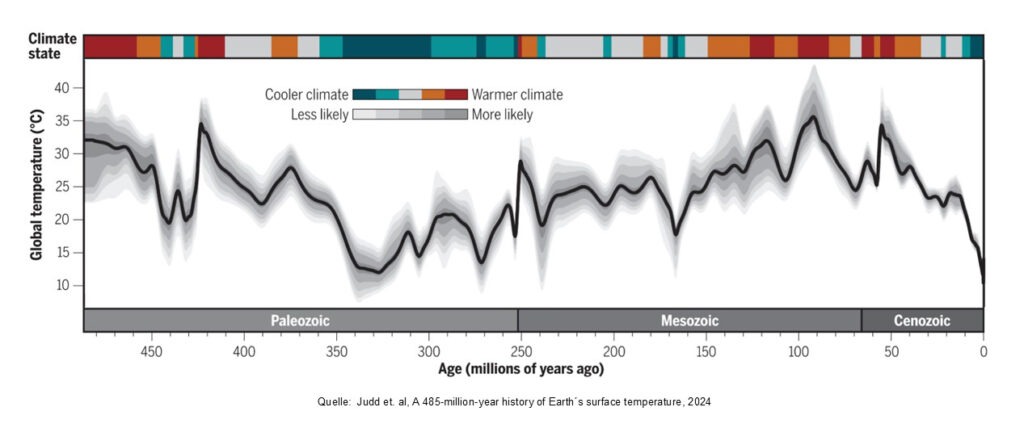

Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre hat mit aktuell 427,87 ppm (Juli 2025) den höchsten Wert in den vergangenen 14 Millionen Jahren erreicht. Das geht aus einer Metastudie eines Konsortium hervor, das auf Initiative von Prof. Bärbel Hönisch vom Lamont-Doherty Earth Observatory der Columbia University in New York gegründet worden ist. In Deutschland ist die Universität Tübingen an diesem Konsoritum beteiligt.

In der Pressemitteilung zur Studie heißt es: „Das letzte Mal, als die Atmosphäre die heutigen menschengemachten Kohlendioxidlevel erreichte, war vor rund 14 Millionen Jahren – vor viel längerer Zeit, als einige andere Untersuchungen ergeben hatten. Das Klima reagiert langfristig hochempfindlich auf Treibhausgase, so auch mit Kaskadeneffekten, die sich über Jahrtausende entwickeln können.“

Vor 14 Millionen Jahren war die Erdgeschichte im Zeitalter des Känozoikums angelangt, genauer in der Phase des Miozän. Der über Jahrhunderttausende anhaltende CO2-Gehalt in der Atmosphäre hatte bei steigenden Temperaturen den Meeresspiegel auf 20 Meter über dem heutigen Niveau ansteigen lassen. Der Süden Dänemarks, Norddeutschland und die Niederlande wäre dann unter Wasser.

Nach aktuellen Prognosen wird der Meeresspiegel nach Angaben von Copernicus in einem weit kürzeren Zeitraum bis zum Jahr 2100 voraussichtlich um 30-60 cm ansteigen, sofern die Treibhausgasemissionen nicht drastisch reduziert werden. Oder um 60-100 cm bei einem Szenario mit sehr hohen Emissionen. Etwa 900 Millionen Menschen, etwa 10 % der Weltbevölkerung, leben in Küstengebieten in niedrigen Höhenlagen.“

Besorgniserregend ist diese Entwicklung auch deshalb, weil diese Prozesse vermutlich über Jahrhunderte fortlaufen werden, selbst wenn morgen weltweit kein Treibhausgas mehr emittiert wird.

Städte und Meeresspiegel

Der US-amerikanische Künstler Nickolay Lamm hat vor einigen Jahren auf Grundlage verfügbarer Daten von Umweltbehörden und Forschungseinrichtungen die Konsequenzen für einige Städte visualisiert. Vier Beispiele:

London

Miami

Rio de Janeiro

Mumbai

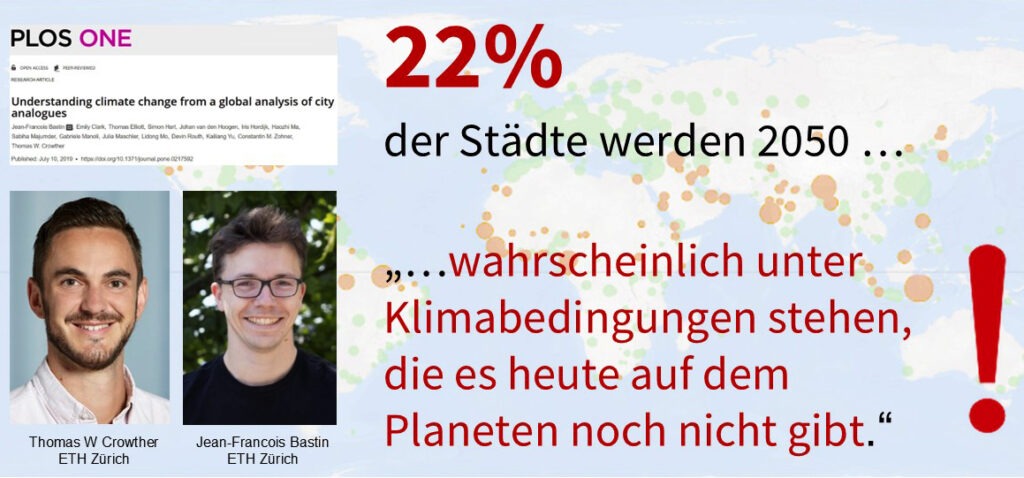

Abgesehen vom höheren Meeresspiegel sind vor allem Städte generell und massiv durch die Erderwärmung betroffen. Eine Studie von Thomas Crowther, Jean-Francois Bastin et al unter dem Titel „Understanding climate change from a global analysis of city analogues“ zeigt, vor welchen massiven Herausfordeurngen wir stehen werden. Das Team hat weltweit 520 Städte in die Analyse einbezogen. Eine der Erkenntnisse: Die Städte in Europa „wandern“ klimatisch jedes Jahr 20 km weiter nach Süden.

Städte überhitzen in nicht gekanntem Maße

Angesichts solcher Prognosen steht die Dringlichkeit außer Frage, auch und vor allem den Verkehrssektor so umfassend wie möglich zu elektrifizieren und das Zero-Emission-Ziel ernst zu nehmen. Elektrifizierung ist aber nur ein erster, kleiner Teilschritt. Grundsätzlich müssen die Zeit- und Raumstrukturen, in denen wir leben und arbeiten, geändert werden und Verkehr, verstanden als massenhafte Ortsveränderungen im Raum, deutlich verringert werden.

Einer der Schlüssel dazu ist die 15-Minuten-Stadt oder – konsequenter – die Drei-Minuten-Stadt, wie sie das Konzept der „République des HyperVoisins“ (Republic of super neigbours) im Sinn hat und die in Paris peu à peu realisiert wird. Die Idee ist so simpel wie überzeugend: Je mehr wir fußläufig erledigen können, je intensiver Nachbarschaften über eine Vielzahl von Kontakten intensiviert werden, je mehr alltägliche Bedürfnisse fußläufig befriedigt werden können, umso weniger Verkehr wird durch unsere Mobilitätsentscheidungen verursacht und umso mehr wird der öffentliche Raum dem Langsamverkehr zurückgegeben: Dem Fuß- und Radverkehr.

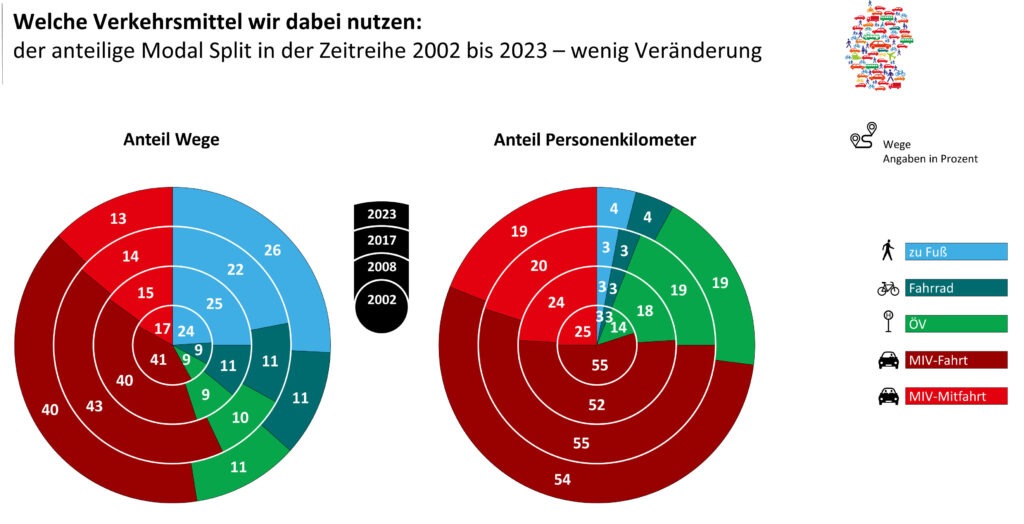

Ein Drittel aller Wege mit dem Pkw ist kürzer als drei Kilometer

Einstweilen dominiert die Nutzung des Pkw, auch wenn die aktuellen Zahlen von Mobilität in Deutschland (MiD) ein klein wenig Hoffnung machen. Die legen im Schnitt noch drei Wege pro Tag zurück statt 3,4 wie vor einigen Jahren. Die durchschnittliche Distanz, die wir dabei am Tag zurücklegen, ist von 39 (2017) auf 35 km gesunken, wobei die Unterwegszeit über Jahre bemerkenswert konstant bei knapp eineinhalb Stunden pro Tag liegt.

Die Gesamtergebnisse gibt es nach einem Klick auf das Bild.

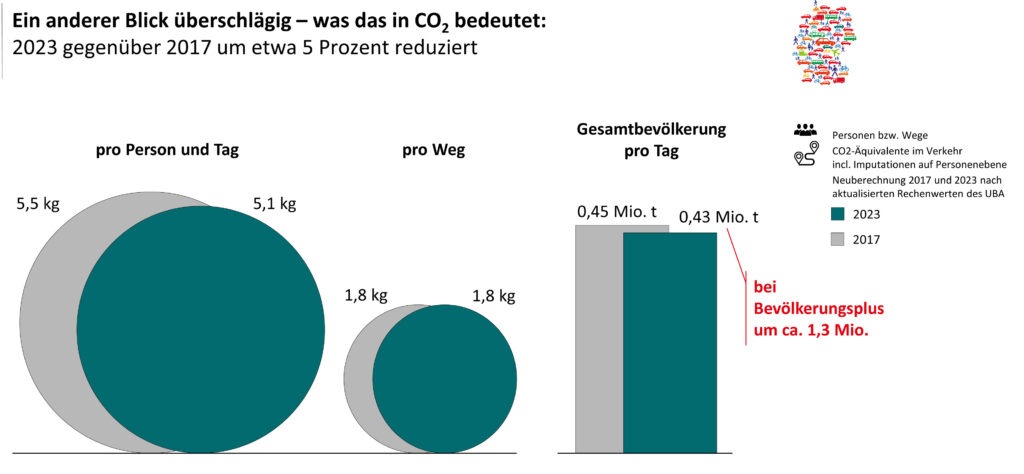

Die Dominenz des Pkw ist weiter ungebrochen. Knapp die Hälfte aller bundesweit mit dem Pkw zurückgelegten Wege ist kürzer als fünf Kilometer, ein Drittel aller Wege mit dem Pkw kürzer als drei Kilometer – Distanzen, die nach Möglichkeit leicht mit dem Rad zurückgelegt werden können. Nahezu unverändert ist nach aktuellen Angaben des MiD die Menge des emittierten CO2 nach Person und Tag und nach Weg, was die Dringlichkeit der Entkarbonisierung des Verkehrssektors erneut belegt.

Die Gesamtbetrachtung des Verkehrssektors dokumentiert trotz manch positiver Aspekte (mehr Radverkehr und mehr Zulassungen von E-Autos) das Scheitern der Verkehrspolitik bezogen auf die notwendigen Schritte hin zum Ziel, die Emissionen pro Kopf vor 2050 auf eine Tonne zu verringern: „Gegenüber 2002 haben die CO2-Emissionen um sieben Millionen Tonnen zugenommen, seit 2008 um fünf Millionen Tonnen. Seit 2002 sind die Emissionsmengen damit um fünf Prozent gestiegen. Die Verkehrsleistung ist zwischen 2002 und 2017 ebenfalls gestiegen, um 18 Prozent auf 3,2 Milliarden Personenkilometer. Die gemittelten CO2-Emissionen pro Kilometer haben sich dabei nur unmerklich verringert: 2008 und 2017 lagen sie bei 0,12 Kilogramm, 2002 waren es 0,14 Kilogramm. Die Emissionen pro Person und Tag lagen 2017 bei 4,79 Kilogramm CO2“, heißt es in der Analyse des Umweltbundesamtes unter der Überschrift „CO2-Fußabdrücke im Alltagsverkehr“ von 2020.

Verbrenner belasten Städte überproportional mit Schadstoffen

Auch wenn die Menge CO2 für die Gesamtbevölkeung trotz Bevölkerungszunahme leicht gesunken ist – im Blick auf die Herausforderung ist diese Entwicklung zu vernachlässigen. Es gilt, an das Statement des Sachverständigenrates für Umweltfragen zu erinnern: „Die Obergrenze für einen gerechten Anteil Deutschlands am globalen CO2-Budget für 1,5° C ist bereits aufgebraucht.“

Der Hinweis auf die Vielzahl der kurzen Distanuzen, die mit dem Pkw gefahren werden, hat enorme Bedeutung dafür, wie die Umweltwirkung des Verbrennungsmotors einzuschätzen ist. In der öffentlichen Debatte ist etwa über das Phänomen des Kaltstarts nie die Rede. Auch wenn moderne Abgaskatalysatoren den Ausstoß von Luftschadstoffen von Verbrennungsmotoren um 99% reduzieren – bis Katalysator und Motor die Betriebstemperatur erreichen, dauert es drei bis fünf Minuten.

In diesem kurzen Zeitraum werden nach dem Start des Verbrennungsmotors

- 40% der CO-Emissionen

- 90% der Kohlenwasserstoffemission (HC)

- 59% der Stickoxidemissionen (NOx)

- 50% der Partikel (Feinstaub)

emittiert (Euro 6b). 300 Sekunden entsprechen bei einem Durchschnittstempo von 25 km/h einer Distanz von zwei Kilometer in Stadt. Das bedeutet, dass die in der Stadt gefahrenen Kurzstrecken mit dem Verbrenner (Distanzen bis zu fünf km) die Umwelt und damit den Lebensraum der Menschen überproportional mit gesundheitsschädlichen Emissionen belasten. Abgase von Verbrennungsmotoren enthalten u.a. Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2), Stickoxide (NO und NO2) und Partikel (Feinstaub).

Warum die Klimawandelkommunikaton überwiegend scheitert

Die Vielzahl der Daten und die Größe der Herausforderung bleiben abstrakt und jenseits dessen, was menschliches Maß heißt. Einer von mehreren Gründen, warum die Klimakommunikation, sofern Aufwand und Ergebnis in Relation gesetzt werden, über viele Jahre vergleichsweise erfolglos geblieben ist. Was auf globaler Ebene geschieht, im Wirkungsraum der Emissionen, entzieht sich dem individuellen Merkraum des Menschen. Dass der hiesige Kohlendioxidausstoß die Hurrikane in Ostasien durch die Erderwärmung mit verheerdenn Folgen verstärkt, ist nicht Teil unserer Alltagserfahrung, die zu recht schockiert ist von den 130 Toten im Ahrtal. Dass der Taifun Hayan mehr als 7000 Tote gefordert hat, nehmen wir kaum wahr.

Die Diskrepanz zwischen Merk- und Wirkraum ist vermutlich bei keinem anderen Ereignis oder keiner anderen Erfahrung so groß wie beim Klimawandel. Hinzu kommt, dass auch die Qualitätsmedien keine adäquate Form der Berichterstattung und Kommentierung gefunden haben, die existenzielle Bedrohung auch als Folge individueller Entscheidungen zu beschreiben. Das Thema Klimawandel wird in der Methodik des zeitgenössischen Journalismus als Folge serieller Einzelphänomene beschrieben, statt die Ereignisse im Zusammenhang zu sehen, systemisch zu erfassen und die Ergebnisse der Attributionsforschung zu vermitteln.

Ein Großteil der Medien, ganz abgesehen von der wachsenden Zahl der Propagandaportale im Internet, machen den Leser resp die Leserin vor diesen Hintergrund nicht mündig. Sie muten, um Willy Brandts Sentenz abzuwandeln, dem Publikum nicht das zu, was notwendig wäre, um die Situation besser zu verstehen und sich über die Dimension der eigenen Verantwortung bewusst zu werden.

Grafik: Umweltbundesamt (UBA).

So richtig es auf den ersten Blick sein mag, wenn manche gesellschaftlichen oder politischen Gruppierungen immer wieder betonen, dass der Einzelne für den Klimawandel keine Verantwortung hat bzw gar nicht haben kann, weil die vorhandenen Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind, und Politik und Wirtschaft in der Pflicht sind, diesen Rahmen zu ändern. So richtig ist auch, dass durch solche Argumentation der Einzelne freigesprochen wird von jeglicher Verantwortung – was in der Sache falsch ist und einen Freibrief ausstellt.

Wein trinken und Wasser predigen, geht am Ende nicht auf und überzeugt niemanden, „Bahn predigen, Business fliegen“ eben auch nicht. Verantwortlich ist ein Mensch dort, wo er zwischen Alternativen wählen kann. Etwa in der Mobilität. Das Beispiel eines Pendlers resp. einer Pendlerin in der Metropolregion FrankfurtRheinMain als Kernstück der Präsentation soll zeigen, welche Wirkung und Konsequenzen solche alltäglichen Mobilitätsentscheidungen haben, für die wir die Verantwortung haben und übernehmen müssen.

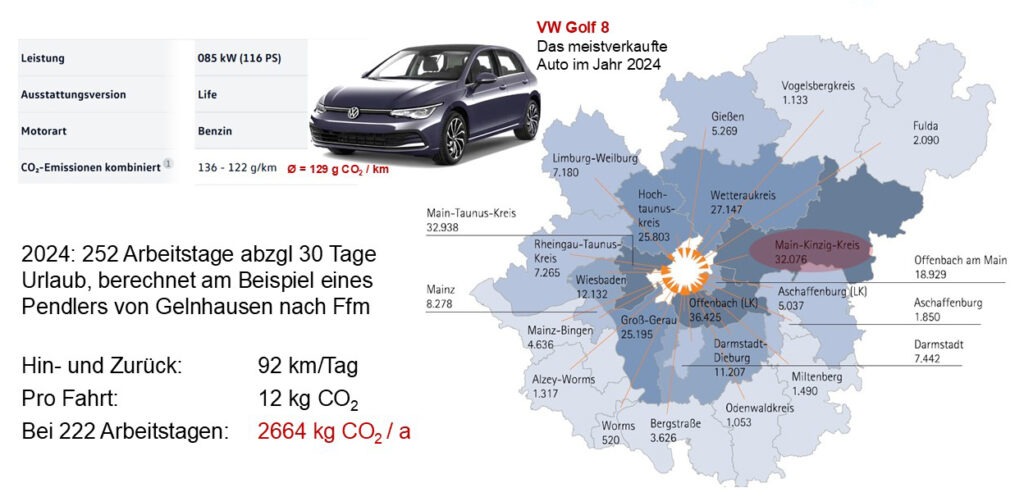

Ein Fünftel aller Emissionen, die wir täglich verursachen, sind Folgen solcher Mobilitätsentscheidungen. Im genannten Beispiel pendelt eine fiktive Person, die auf realen Daten basiert, täglich mit dem Verbrenner von Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) nach Frankfurt. Die Person fährt einen VW Golf Typ 8, das meistverkaufte Auto in Deutschland im Jahr 2024.

Die Verweildauer von CO2

in der Atmosphäre beträgt mehrere tausend Jahre

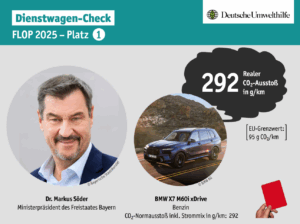

Im Durchschnitt emittiert das Fahrzeug unserer Person – nach Herstellerangaben – 129 g CO2/km, was bei geschätzten 220 Arbeitstagen im Jahr und einer täglichen Gesamtdistanz von 92 km zu einer Gesamtemission von 2,6 t Kohlendioxid pro Jahr führt. Vergleichsweise wenig im Vergleich zum Dienstwagen des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), der 292 gr CO2 pro Kilometer ausstößt.

Tatsächlich dürfte die Menge der Emissionen im Falle des VW Golf (und des BMW X7 von Markus Söder) aus mehreren Gründen größer sein: Zum einen weichen die offiziellen Verbrauchsangaben der Autohersteller immer stärker von den realen Werten ab: Daten zu rund 1,3 Millionen Fahrzeugen aus 15 Datenquellen und acht Ländern zeigen, dass die Differenz zwischen den offiziellen und den tatsächlichen CO2 -Emissionswerten neuer europäischer Pkw von rund 8 % im Jahr 2001 auf 39 % im Jahr 2017 gestiegen ist“, heißt es in der Analyse von TNO/ICCT unter dem Titel „From Laboratory to road„. Zum anderen sind Staus auf der Strecke gerade in Zeiten des Berufsverkehrs eine alltägliche Erfahrung, weshalb der Spritverbrauch steigt. Situationen mit häufigen Staus und dichtem Stop‑&‑Go‑Verkehr können den Verbrauch laut EU um 10 – 30 % erhöhen.

Verkehrsstaus erhöhen die Schadstoffemissionen

Eine Studie von Prof. Dr. Martin Treiber (TU Dresden) unter der Überschrift „How Much does Traffic Congestion Increase Fuel Consumption and Emissions? Applying a Fuel Consumption Model to the NGSIM Trajectory Data“ kommt zum Ergebnis, „dass Verkehrsstaus in der Regel zu einem Anstieg des Kraftstoffverbrauchs in der Größenordnung von 80 % führen, während sich die Fahrzeit um einen Faktor von bis zu 4“ erhöhen.

Wichtiger ist ein anderer Punkt, der in der öffentlichen Debatte nicht oder kaum erwogen wird: Von den 2,6 t Kohlendioxid im genannten Beispiel sind nach 30 Jahren noch 1300 kg CO2 in der Atmosphäre enthalten und damit klimawirksam. Nach weiteren 6000 bis 10.000 Jahren sind immer noch zwischen 195 und 520 kg CO2 von den ursprünglich 2,6 t global verteilt in der Luft und tragen zur Erwärmung des Erdklimas bei. Was wiederum Extremwetterereignisse befördert.

Wer heute seine Enkel vor Augen hat, überblickt zwei Generationen. Die Verweildauer von CO2 erfordert aber den Blick über 10.000 Jahre oder mehr als 300 Generationen!

Die Tragödie alltäglicher Umweltverschmutzungen

Die Zahl quantifiziert im übertragenen Sinne auch das Maß der persönlichen Verantworung auf Grundlage alltäglicher individueller Mobilitätsentscheidungen, weil die Fahrt mit der Bahn einfacher, stressfreier und vor allem weniger umweltwirksam sein kann, viele Pendler*innen aber aus Gründen der Bequemlichkeit lieber ins Auto steigen. Ob es am Ende wirklich bequemer ist, darüber lässt sich streiten. Der fiktive, aber realistische Fall beschreibt jedenfalls das, was ich die „Tragödie alltäglicher Umweltverschmutzung“ nennen möchte. Eine Tragödie, die unmittelbar weder zu sehen noch zu riechen oder auf andere Weise erfahrbar ist und erst mit Verzögerung spürbar wird, wenn der so verschärfte Klimawandel Extremwetterereignisse auslöst.

Die zeitliche Distanz zwischen Ursache und Wirkung löst in der Wahrnehmung des Menschen den Zusammenhang aber auf, was die Debatte gerade im Blick auf individuelle Verursacher des Klimawandels erschwert.

Dass die Hauptverantwortung angesichts ihres Ressourcen- und Energieverbrauchs bei großen Unternehmen liegt, ob Energieversorger oder Autohersteller, wird damit nicht in Frage gestellt. Und dass die politisch Verantwortlichen den Rahmen dafür schaffen müssen, ebensowenig. Gleichwohl wäre es falsch anzunehnen, dass der Einzelne – wie inzwischen häufiger zu lesen ist – praktisch ohne Verantwortung sei, solange die großen Verursacher keine Kehrtwende einleiten.

Wie ich meinen CO2-Fußabdruck verringern kann

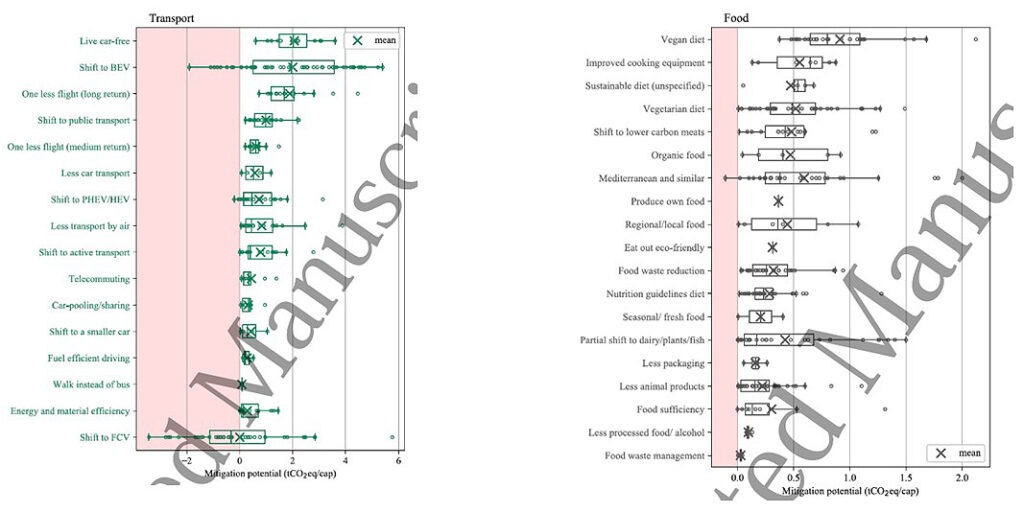

Der individuelle CO2-Fußabdruck, wie ihn das Umweltbundesamt darstellt (siehe Grafik oben) zeigt, dass wir in den Bereichen, Mobilität, Konsum und Ernährung die Möglichkeit haben, uns für Alternativen zu entscheiden, die weniger umweltwirksam sind. Das Team um Diana Ivanova, Lecturer in Environmental and Climate Governance an der School of Earth and Environment der Universität Leeds, hat gezeigt, in welchen Bereichen individueller Entscheidungen der CO2-Fußabdruck in welchem Umfang verringert werden kann.

Die Ergebnisse belegen, wie groß die Potenziale sind, um den Treibhausgasausstoß zu reduzieren: Je reicher ein Land, je höher das Einkommen und umso größer die Emissionen sind, umso mehr können Einzelne ihre Umweltwirksamkeit reduzieren. Womit auch die Frage der Klimagerechtigkeit erneut aufgeworfen wird.

In den USA und Europa entspricht der CO2-Fußabdruck der Emission von 13,4 t bis 7,5 t CO2eq pro Kopf und Jahr, in Afrika etwa 1,7 t CO2eq pro Kopf und Jahr. CO2eq stehen für Treibhausgase, die zu 88% aus CO2 bestehen. Ivanova und ihr Team kommen zum Schluss: „Die wichtigsten Konsumoptionen umfassen elf wesentliche Änderungen im Autoverkehr (autofreies Leben, Umstieg auf Elektrofahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel), Reduzierung des Flugverkehrs, Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien und nachhaltige Heizung (Heizung auf Basis erneuerbarer Energien, Wärmepumpen), Sanierung und Renovierung, Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung und verbesserte Kochgeräte“, heißt es in der Studie.

USA und Australien stechen negativ hervor

In den verschiedenen Regionen der Welt variieren laut Ivanova die durchschnittlichen konsumbasierten CO2-Fußabdrücke im Jahr zwischen 1,9 und 0,4 tCO2eq/Kopf für Lebensmittel, 4,6 und 0,2 tCO2eq/Kopf für Transport, und 3,16 und 0,4 tCO2eq/Kopf für sonstigen Konsum. Die Vereinigten Staaten und Australien stechen laut Ivanova mit den höchsten durchschnittlichen CO2-Fußabdrücken pro Kopf hervor: mit 2,2 und 2,5 tCO2eq/Kopf für Lebensmittel, 4,7 und 5,5 tCO2eq/Kopf für den Verkehr, und 4,0 und 3,9 tCO2eq/Kopf für sonstigen Verbrauch. In allen genannten Beispielen wird deutlich, wie groß das Potenzial im Verkehrssektor ist, den Kohlendioxidausstoß durch veränderte Mobilitätsentscheidungen zu reduzieren.

Einsparungspotenzial im Verkehrssektor

Das Einsparungspotenzial von 0,2 t bis 4,6 t CO2eq pro Kop und Jahr ist erheblich. Um dieses Potenzial zu heben, haben Kommunen verschiedene Möglichkeiten, die je für sich notwendig, aber keineswegs hinreichend sind. Dazu zählen

- Schnellradwege

- On-Demand-Verkehre

- Expressbuss-Systeme

- Car-/Bikesharing-Angebote

- Mobilitätshubs

- City/Regional-Maut

- Parkraumbewirtschaftung

- Preisgestaltung im ÖPNV

- E-Scooter-Verleih/-Stationen

- Raum-/Siedlungsentwicklung

Tatsächlich sind es die Kommunen, Städte und Gemeinden, die vor Ort Möglichkeiten haben, mit der Verkehrswende auf der Straße und der Mobilitätswende im Kopf ernst zu machen. Es ist der leider früh verstorbene Ulrich Beck gewesen, der in seinem letzten, unvollendeten Buch „Die Metamorphose der Welt“ deutlich gemacht hat, dass in Zeiten der Globalisierung und des Klimawandels die „Handlungsräume unwiderruflich kosmopolitisch konstituiert“ sind.

„Wer sein Handeln am Nationalstaat orientiert und vor dem Überschreiten der Landesgrenze zurückschreckt, wird in der kosmopolitisierten Welt zum Verlierer … , wer nur national oder regional agiert, wird den Anschluss verlieren.“ Beck setzt auf eine Allianz der Weltstädte, die nicht in“fiktiven nationalen Containern“ stecken. Die „Städte werden zu Pionieren, die die Herausforderungen einer kosmopolitischen Moderne annehmen und Lösungen für die Weltrisikogesellschaft suchen und erproben.“

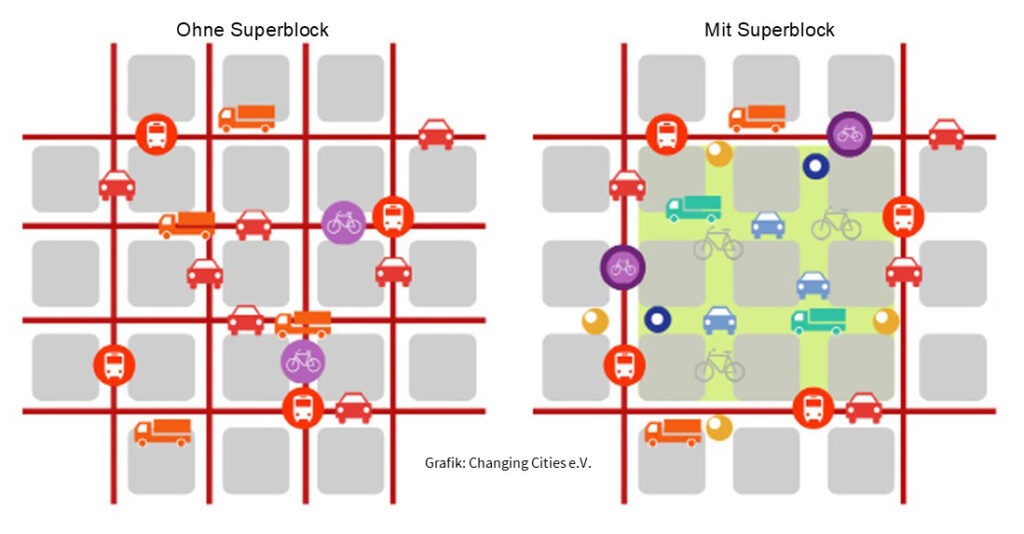

Superblocks: Weniger Verkehr, mehr Lebensqualität

Womöglich wäre es auch im Sinne der europäischen Raumordnungspolitik zielführender, die Metropolregionen als Akteure ins Spiel zu bringen, deren Zentren die Städte prägen, von denen Beck spricht und die die Verflechtungsräume abdecken, die Praxis alltäglicher Regionalisierungen, wenn wir Orte wechseln, um zur Arbeit zu fahren, einzukaufen, Freizeit verbringen und anderen Verpflichtungen nachgehen. Initiativen gibt es inzwischen zuhauf, von Changing Cities bis hin zu den C40 Städten, und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo zeigt, wie präsent Städte auf globaler Ebene sein können.

Verkehr ist eine Sekundärfunktion

Verkehr ist eine Sekundärfunktion, es gibt im Regelfall einen Grund, warum ich das Haus verlasse. Deshalb gibt es einen kaum zu unterschätzenden Wirkungszusammenhang zwischen räumlicher Struktur und Verkehrsaufkommen. Statt das Symptom zu behandeln – zu viel Individualverkehr – sollte besser die Ursache behandelt werden. Das bekannteste Beispiel für die Beseitigung der Ursachen ist das Konzept der 15-Minuten-Stadt von Carlos Moreno und die Superblocks in Barcelona. Superblocks reduzieren den Verkehr in Stadtquartieren, Langsamverkehr (Rad, zu Fuß) hat Vorrang und Lieferverkehre sind gestattet.

Die Bilanz ist beeindruckend: Natalie Mueller et al haben in ihrem Beitrag „Changing the urban design of cities for health: The superblock model“ gezeigt, dass der Anteil des Pkw am Verkehrsaufkommen um in Superblocks um 19,2% verringert wird. 230.000 Wege sind – statt mit Auto – mit dem ÖPNV zurückgelegt worden. Die durchschnittliche Stickstoffoxid-Belastung

der Luft ist von 47,2 µg/m3 auf 35,7 µg/m3 reduziert worden (Frankfurt am Main, 28. August: 29,3 µg/m3). Und die durchschnittliche Lärmbelastung ist von durchschnittlich 54,2 dB Lden auf 51,3 dB dB Lden* reduziert worden (3 dB = Halbierung des Lärms). Weniger Verkehr, höhere Lebensqualität und der Anteil der Grünflächen in der Stadt ist von 6,5% auf 19,6% angestiegen.

Eggimann: Abschied von der autogestützten Mobilität

Sven Eggimann, Associate Professor an der Hebrew University in Jerusalem, der eine Methode entwickelt hat, welche Quartiere in Städten für Superblocks geeignet sind, zieht daraus den Schluss („The potential of implementing superblocks for multifunctional street use in cities„), dass das Design der Superblocks „den städtischen Raum von der autogestützten Mobilität“ befreit, indem es neue Nutzungen für den Straßenraum, wie z. B. städtische Begrünung oder Fußgängerzonen, ermöglicht.

Den nächsten Schritt geht Paris mit der „République des HyperVoisins“, der Republic of super neighbors (New York Times). Die Stadt der Zukunft muss eine Stadt der Dörfer, der öffentlichen Räume und der Nachbarschaften sein, sagt einer der Initiatoren der Drei-Minuten-Stadt, Patrick Bernard. „Die städtische Strategie muss sich auf Mikro-Viertel oder Drei-Minuten-Dörfer konzentrieren.“ Was bedeutet: Die Interaktion der Menschen in Nachbarschaften erhöhen und von fünf Interaktionen am Tag auf 50 zu erhöhen. Der Fokus soll künftig stärker auf die „lokalste Einheit der Stadt“ gerichtet werden.

Resilienz erhöhen – Konvivalität

Das Ziel: Die Resilienz erhöhen und gesellschaftliche Risiken verringern, die durch Einsamkeit, Ernährungsunsicherheit, extreme Hitze und soziale Unruhen im Zusammenhang mit Ungleichheit entstehen. Der Schlüssel dazu ist ein weiterer, inzwischen vergessener Begriff, den Ivan Illich in den 70er Jahren geprägt hat: Konvivalität.

„Konvivialität ist die Qualität eines freundlichen, ja heiteren Miteinanders, Gemeinschaftlichkeit, die aufkommt, wenn Menschen bei einem Gastmahl oder in einem Gespräch oder einer Erzählrunde zusammensitzen, wenn sie miteinander spielen, singen, wenn Lachen und Scherzen den Raum erfüllt oder sie gemeinsam Musik hören oder einer Erzählung lauschen“, erläutert der Psychologe Hilarion Petzold in seinem Buch „Integrative Supervision, Meta-Consulting, Organisationsentwicklung“.

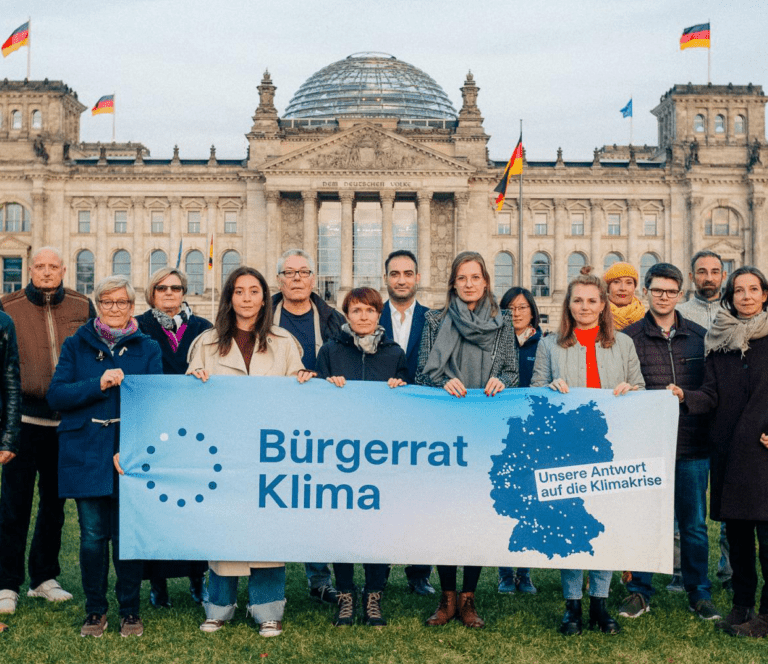

Die Botschaften des Bürgerrates Klima

Dass eine Mehrzahl der Menschen sich solche Veränderungen wünscht, wird häufig übersehen oder bewusst nicht zur Kenntnis genommen, weil Instrumente der deliberativen Demokratie einer Mehrzahl von Mandatsträger*innen auf allen politischen Ebenen noch immer suspekt ist. Der Bürgerrat Klima, ein gutes Beispiel für Organisationsformen der deliberativen Demokratie, hat vom 26. April bis 23. Juni 2021 in zwölf Sitzungen über Maßnahmen zum Umgang mit der Klimakrise diskutiert. Die Gruppe hat Vorschläge gemacht, die geeignet sind, etwa die Umweltwirksamkeit des Verkehrs zu verringern und die Lebensqualität in Städten zu erhöhen. Teilgenommen haben 160 zufällig nach Alter, Geschlecht, Wohnort, Bildungsstand und Migrationshintergrund ausgeloste Bürgerinnen und Bürger.

Empfehlungen des Bürgerrates Klima

- Ausbau des ÖPNV soll Pflichtaufgabe für Kommunen sein, mehr Anschlüsse von Haustür zu Haustür und höhere Taktung

- Barrierefreiheit muss gewährleistet sein,

- ÖPNV soll deutlich günstiger werden

- Bau von Fahrradschnellwegen, mehr Fahrradstellplätze und Leihräder an Bahnhöfen

- 70% der Finanzmittel für Infrastruktur sollen in den nächsten fünf Jahren in den Ausbau von Gleisen und Radverkehr anstatt in den Straßenbau fließen

- Subventionen des motorisierten Individualverkehrs umschichten zugunsten klimafreundlicher Mobilität

- Tempolimit: Autobahn/Bundesstraße (120 km/h), Landstraße (80 km/h), Innenstädte (30 km/h)

- Erstzulassung von Verbrennern soll bis 2027, spätestens 2030 eingestellt werden

- Für den Übergang: Staffelung nach Quoten für die Neuzulassung (früherer Ausstieg für Fahrzeuge mit hohen CO2-Emissionen oder für Dienstwagen)

- Steuern und Kosten für Kraftstoff für Verbrenner-Pkw sollen erhöht werden

- Unterschiedliche Lebensumstände (Stadt/Land, soziale/wirtschaftliche Verhältnisse) müssen berücksichtigt werden, gezielte Hilfen für besonders belastete Gruppen

- Car-/Bikesharing muss ausgebaut und staatlich gefördert werden, Förderung des Kaufs von E-Bikes und E-Lastenrädern

Stadtstrukturen zu verändern, bedeutet auch, motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, Lebensqualität zu erhöhen und einen Beitrag zu leisten, um Verkehr weniger umweltwirksam zu gestalten. Die Modelle gibt es, und die Bürgerinnen und Bürger wollen es. Womöglich wird den Interessen der unterschiedlichen Lobbygruppen in Wirtschaft und Politik vor diesem Hintergrund zu viel Beachtung geschenkt.

Beck: Die Plausibilität der Selbstzerstörung

Es sei durchaus möglich, “dass die Menschheit einen Weg einschlägt, der in die Selbstzerstörung führt. Diese Möglichkeit erscheint sogar recht plausibel“, schreibt der Soziologe Ulrich Beck in dem oben genannten Buch. Sein Gegenmittel ist ein realistischer Kosmopolitismus als Voraussetzung erfolgreichen Handelns. „Erst der kosmopolitische Rahmen macht lokales Handeln erfolgreich.“ Das ist die Chance für Städte als Pioniere des Wandels, genauer: der Metamorphose.

Dass die von Beck geforderte Metamorphose eine Frage des Überlebens im strengen Wortsinne ist, belegen inzwischen zahlreiche, grundlegende Studien, die in der Flut der Nachrichten und Publikationen leicht übersehen oder vergessen werden. Sie sind Teil des Wissens, das wir wissen könnten, würden wir nicht in der Flut der Details das Ganze aus den Augen verlieren.

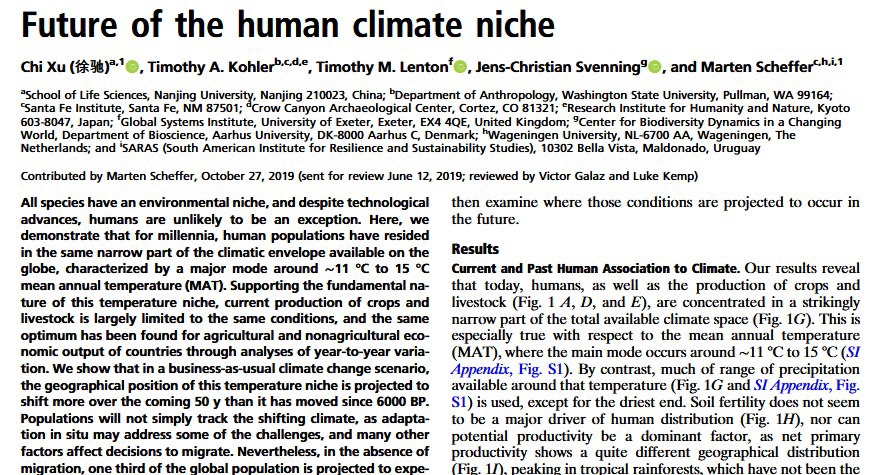

Dazu zählt die Studie „The Future of the human climate niche“ aus dem Jahr 2020. Darin heißt es: „Hier zeigen wir, dass menschliche Populationen seit Jahrtausenden in demselben engen Teil der auf der Erde verfügbaren Klimazone leben, der durch eine mittlere Jahrestemperatur (MAT) von etwa 11 °C bis 15 °C gekennzeichnet ist.“ In einem Business-as-usual-Klimawandelszenario wird sich die geografische Lage dieser Temperaturnische nach Einschätzung der Autor*innen in den nächsten 50 Jahren stärker verschieben wird als seit 6000 v. Chr.

Die Konsequenz: Bei einem Weiter-so-Szenario werde ein Drittel der Weltbevölkerung ohne Migration „voraussichtlich eine durchschnittliche Jahresmitteltemperatur von mehr als 29 °C erleben, die derzeit nur auf 0,8 % der Landfläche der Erde vorhanden ist und sich hauptsächlich auf die Sahara konzentriert. Da die potenziell am stärksten betroffenen Regionen zu den ärmsten der Welt gehören, wo die Anpassungsfähigkeit gering ist, sollte die Förderung der menschlichen Entwicklung in diesen Gebieten neben dem Klimaschutz eine Priorität sein.“

Ulrich Beck: „Der Klimawandel verkörpert die Fehler einer ganzen Epoche fortschreitender Industrialisierung, deren Anerkennung und Korrektur die Klimarisiken mit der ganzen Brutalität unserer möglichen Auslöschung begleiten.“ Der Klimawandel löse einen „anthropologischen Schock“ aus und „induziert eine Art unhintergehbares kollektives Bewusstsein der Tatsache, dass eine furchtbare Situation, der wir uns ausgesetzt finden, auf Entscheidungen und Fehlern der Vergangenheit beruht.“

Der anthropologische Schock und Goliaths Curse

Den anthropologischen Schock vergessen zu machen und das von Beck diagnostizierte kollektive Bewusstsein zu bekämpfen, haben sich die Repräsentanten des Neoliberalismus auf die Fahne geschrieben. Wir erleben gerade in den USA, wozu diese autoritär gesinnte Clique und ihre milliardenschweren Unterstützer fähig sind. Es sind wohlhabende, statusbesessenen Eliten, die nach Einschätzung von Luke Kemp, Research Associate am Centre for the Study of Existential Risk an der Universität von Cambridge, die Menschheit in den Zusammenbruch treibt.

Die Gefahr gehe von Führungskräften aus, schreibt Kemp, die eine „lebende Verkörperungen der dunklen Triade“ seien – Narzissmus, Psychopathie und Machiavellismus – in einer Welt, die von Klimakrise, Atomwaffen, künstlicher Intelligenz und Killerrobotern bedroht sei, schreibt er in seinem aktuellen Buch „Goliath’s Curse“ (Interview vom 2. August 2025 im Guardian).

Nachtrag: Welche Faktoren beeinflussen das Klima auf der Erde?

Klimaleugner und -skeptiker bringen immer wieder die seltsamsten Argumente hervor, warum die Wirkung des CO2 beim Klimawandel überschätzt wird. Deshalb zur Erinnerung: Sonnenaktivitäten, Schwankungen in der elliptischen Umlaufbahn der Erde und Veränderungen im Neigungswinkel des Planeten haben Einfluss auf das Klima der Erde. Aber solche Zyklen treten in Zeiträumen von 40.000 bis 100.000 Jahren auf. Wir sprechen heute beim Thema Klimawandel über die vergangenen 150 Jahre, in denen der Ausstoß von CO2 exponentiell gestiegen ist, weshalb das vom Menschen verursachte Kohlendioxid als Folge von Verbrennungsprozessen der Auslöser für den Klimawandel schlechthin ist!