Erschienen in der Frankfurter Rundschau am 18. Mai 1998

Robert Wesselhoeft hat sein Geheimnis mit ins Grab genommen. Und vermutlich wird es im Dunkel der Geschichte verborgen bleiben, wer den Sprecher der Jenaer Studentenschaft an jenem denkwürdigen 19. Oktober 1818 davon überzeugt hat, daß die Farben des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation Schwarz, Rot und Gold gewesen sein sollen. War es der schwärmerisch-merkwürdige Friedrich Ludwig Jahn, der geistige Vater des „Deutschthums“ und der Turnerbewegung, oder der Historiker und Förderer der Burschenschaften, Heinrich Luden?

Wer auch immer dem jungen Wesselhoeft die Bestätigung gegeben hat – er hat sich folgenreich geirrt. Denn mit der Gründung der Allgemeinen Deutschen Burschenschaft mit den Farben Schwarz-Rot-Gold entsteht am 19. Oktober 1818 die Legende um ein Symbol, das alte Reichstradition und neues Einheits- und Freiheitsstreben bruchlos verbinden und eine Brücke zwischen der Welt des Mittelalters und der Gegenwart des frühen 19. Jahrhunderts schlagen sollte.

Die Geschichte des deutschen Dreifarbs ist eine Geschichte der großen Sehnsucht nach nationaler Einheit und ihrem gegenständlichen Ausdruck, ein Beispiel dafür, wie populär und politisch bewegend die Identifikation mit einem Symbol wirken kann, das der reinen Phantasie entsprungen und historisch nicht zu legitimieren war, gleichwohl aber die Gemüter bewegt hat.

Im Drange des Augenblicks beherrschen Gefühle stärker den Menschen als Gedanken“ hatte der preußische General Karl von Clausewitz einmal notiert und das galt doch auch für die Burschenschaftler, die seit 1813 im Freikorps des Majors Adolf Freiherr von Lützow gegen Napoleon gekämpft hatten und nun die Farben ihrer Uniform, ihrer deutschen Volkstracht“, zum Symbol ihrer Vereinigung und der nationalen Sache machten.

Dabei hatte die pure Not zu jener Farbkombination geführt: Schwarz war der Rock der Lützower, weil verschiedenfarbige Kleidungsstücke mit dem billigen Schwarz einfach und schnell gefärbt werden konnten. Der rote Vorstoß an den schwarzen Aufschlägen war lange üblich im preußischen Heer und das Gelb der Knöpfe hatte damals keinerlei symbolische Bedeutung.

Der Schwarze Rock als „Feierkleide“

Zunächst schreiben die Jenaer Burschenschaftler am 12. Juni 1815 in ihrer Gründungsurkunde fest, daß sie zu ihrem ,,Feierkleide einen schwarzen Waffenrock“ wählen, mit Aufschlägen von rotem Sammet, die mit Eichenblättern von Gold verziert sein können. Die Schärpen … schwarz und rot, mit Gold durchwirkt“ sind. So beginnt die Geschichte des deutschen Dreifarbs in den Burschenschaften, die sich – wo sie nicht gleich Anhänger von Schwarz-Rot-Gold sind im Zuge der aufkommenden Reaktion seit 1818 vom preußischen Schwarz und Weiß als Zeichen der nationalen Bewegung abwenden.

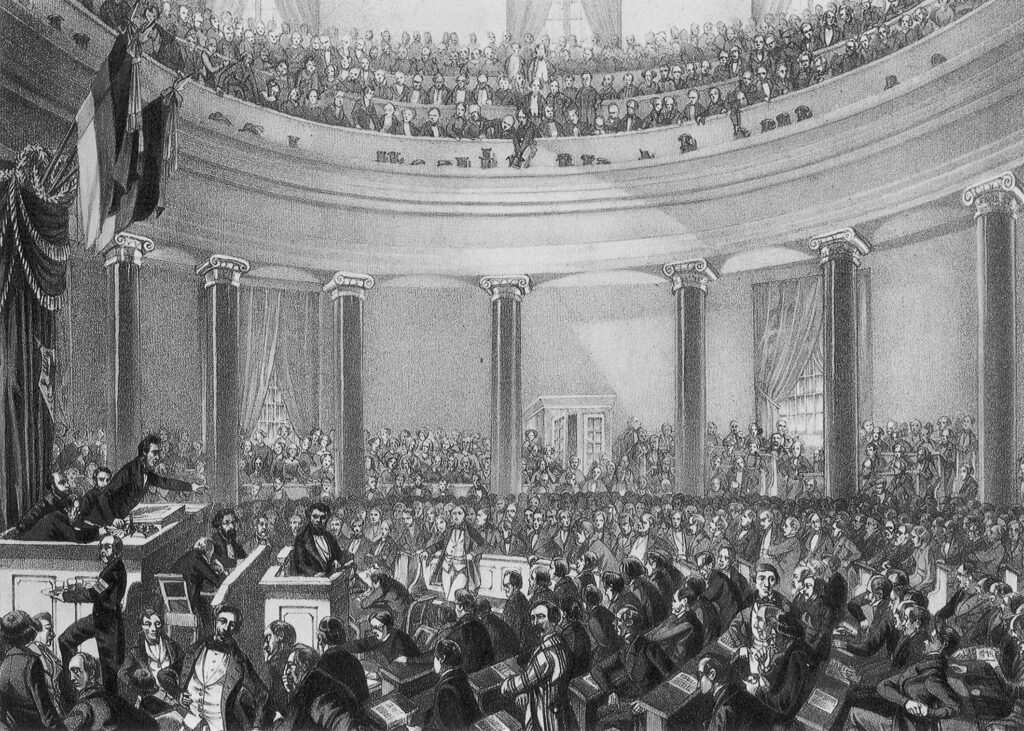

Friedrich Christoph Dahlmann und Karl Welcker hatten kurze Zeit die preußische Variante favorisiert, später aber davon Abstand genommen. Als die beiden Männer 30 Jahre später in die Paulskirche einziehen, ist Schwarz-Rot-Gold längst die Trikolore der deutschen Einheitsbewegung. Die Gegnerschaft der preußischen Reaktion hatte den Dreifarb geadelt, den die Regierenden lange Zeit als ein sehr wirksames Mittel“ fürchten, das „fanatischen Eifer für die Sache zu erwecken und zu nähren“ imstande ist.

Darüber hinaus hatten August von Binzers Abschiedsstrophen zur Auflösung der Burschenschaften nach den Karlsbader Beschlüssen – Das Band ist zerschnitten / War Rot, Schwarz und Gold / Und Gott hat es gelitten / Wer weiß, was er gewollt -die deutsche Trikolore popularisiert und die Farben zum unumstrittenen Zeichen der nationalen Bewegung werden lassen.

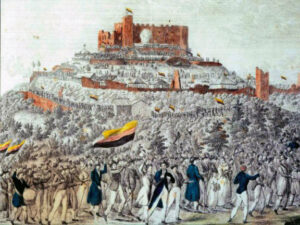

Vor allem nach dem Hambacher Fest zu Pfingsten 1832, als 25.000 Menschen unter der deutschen und französischen Trikolore und der polnischen Fahne zusammenkommen und ein konförderiertes republikanisches Europa fordern, steht der deutsche Dreifarb unbestritten für das Einheits- und Freiheitsverlangen der revolutionären Bewegung.

„Pulver ist schwarz, Blut ist rot, Golden flackert die Flamme“ ist einer der bekanntesten Kehrreime, unter denen die Menschen auf den Barrikaden gegen den Geist der Vergangenheit kämpfen.

Banner als Symbol der Freiheit

In jenen Tagen kommentiert die demokratische „Deutsche Volksleuchte“: „Für uns ist das schwarz-rot-goldene Banner das Symbol der Freiheit und der Einheit Deutschlands, ein Palladium unserer Zukunft, das wir in unsere Herzen pflanzen wie auf die Zinnen unserer Städte und Burgen.“

Ein Symbol von solcher Wirksamkeit war seit dem Hambacher Fest, spätestens aber seit den Tagen des Vormärz nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Bayerns König Ludwig I. empfiehlt deshalb, eine schwarz-rot-goldene Bundesfahne zu schaffen in der Absicht, der aufkommenden revolutionären Bewegung ,,die Waffe zu entreiBen“.

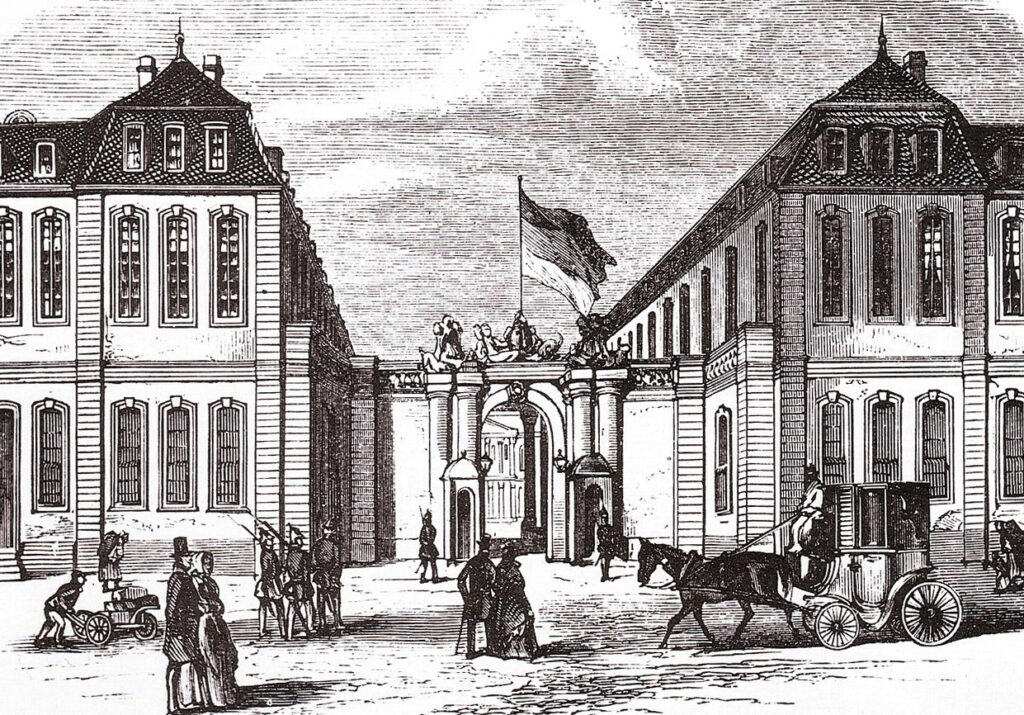

Auch der preußisch-deutsche Zollverein berät 1847 darüber, eine einheitliche Bundesflagge zu gestalten- doch die Revolution überflügelt jene, die zu lange nachdenken. Noch Anfang März, wenige Tage vor der Revolution, verkündet die Bundesversammlung in Frankfurt, seit 1815 das Organ des Deutschen Bundes, Preßfreiheit und hißt am 9. März nicht ohne Absicht den alten deutschen Reichsadler und die Farben des ehemaligen deutschen Reichspaniers Schwarz-Rot-Gold; jene Farben also, die noch einige Jahre zuvor als Farben des Aufruhrs verboten worden waren.

Eilends teilten die Gesandten den Zeitungen ihre Entscheidung mit, um zu verhindern, was schon längst nicht mehr aufzuhalten war.

Ende Juli 1848 beschäftigen sich die Abgeordneten der Paulskirche mit der Flaggenfrage, nachdem der Hamburger Abgeordnete Edgar Roß darauf hingewiesen hatte, daß es einzelnen Schiffen verwehrt worden ist, unter der dreifarbigen Flagge in einige Häfen einzulaufen.“ Drei Tage später raten die Mitglieder des Marineausschusses dem Parlament, den Doppeladler als Wappen und Zeichen der Wiederbelebung des alten Reiches anzunehmen.

Zugleich erinnern sie daran, daß die Tradition des Dreifarbs nicht bis ins Mittelalter zurückreiche. Obgleich heraldisch unzulässig, gestatteten sie die Reihenfolge Schwarz-Rot-Gold, forderten allerdings, die Streifen das Fahnentuchs horizontal aufeinander folgen zu lassen, um Verwechslungen mit der belgischen Flagge“ zu vermeiden.

Am 13. November 1848 wird das Gesetz über die Kriegsflagge im Reichsgesetzblatt veröffentlicht. Die deutsche Kriegsflagge besteht aus drei gleichen, breiten, horizontal laufenden Streifen, oben schwarz, in der Mitte rot, unten gelb (gold). In der oberen Ecke trägt sie das Reichswappen

Das Reichswappen trägt im goldenen (gelben) Felde den doppelten schwarzen Adler mit abgewendeten Köpfen, ausgeschlagenen roten Zungen und goldenen (gelben) Schnäbeln und desgleichen offenen Fängen.“

Das war eine stille Reminiszenz an die Tage der Befreiungskriege und die Farben der Jenaer Burschenschaft, zugleich aber auch eine wunderliche Mixtur aus dem Wappen der alten deutschen Kaiser und den Farben des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.

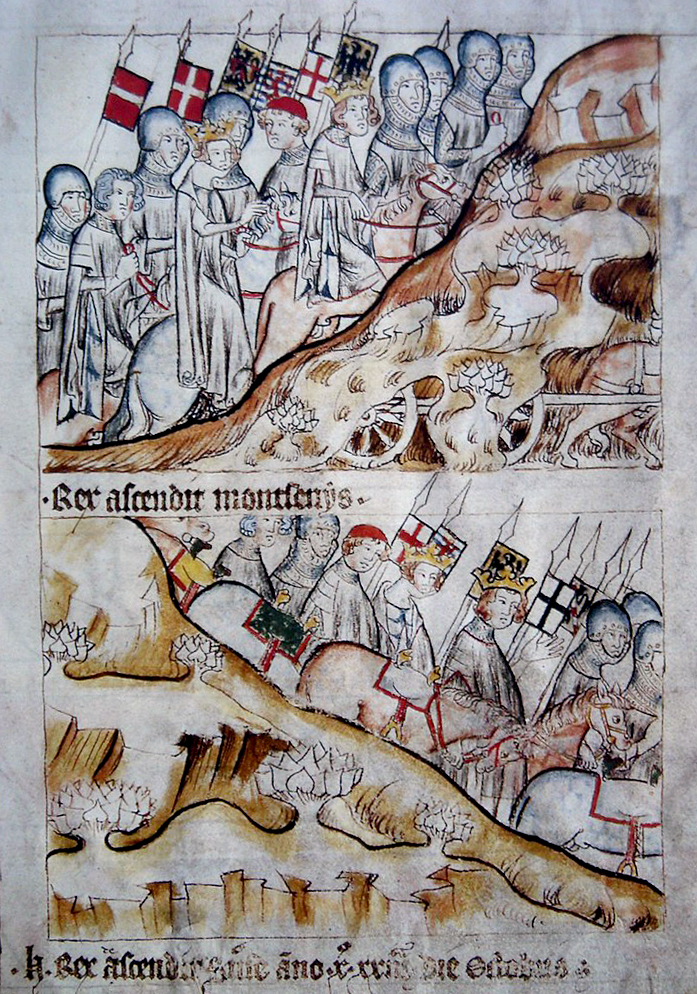

Karl der Große hatte mit der Krönung zum Kaiser den Adler der römischen Legionen als Herrschaftszeichen übernommen, das die traditionellen Reichsinsignien Krone, Zepter, Apfel und Lanze in den folgenden Jahrhunderten ergänzen sollte. In der Stauferzeit, vor allem unter der Herrschaft Friedrichs II. (1194-1250), wird der schwarze Adler auf goldenem Grund gezeigt. Unter Heinrich VII. (1297-1313) wird das gelbe Banner mit dem schwarzen Adler zur Standarte des Kaisers.

Der Codex Balduini Trevirensis etwa zeigt Heinrich VII. mit einem langen, schmalen, rot und gelb gezeichneten Wimpel. Die Heidelberger Liederhandschrift des Zürcher Ratsherrn Manesse bildet das Wappentier mit roten Fängen ab, was vermutlich auf Abnutzung der Handschrift zurückzuführen ist: Weil Gold auf dem glatten Pergament nicht haftete, mußte eine Grundierung in Mennigerot aufgetragen werden, die an den dünnsten Stellen im Lauf der Jahre durchzuscheinen begann. Mit einmal werden die kaiserlichen Farben Schwarz und Gelb durch Rot ergänzt.

Mit roter Zunge

Noch einmal wird diese Farbkombination unter Friedrich III. (1415-1493) verwendet, dem zaudernden Österreicher, dem die Kurfürsten bald seinen Sohn Maximilian als römischen König zur Seite stellen. In einer Handregistratur von 1446 erscheint der schwarze Adler auf gelbem Grund mit roter Zunge.

Neben den kaiserlichen Farben – bis in die Tage der letzten regierenden Habsburger das Schwarz-Gelb werden als Farben des Reiches Rot und Weiß verwendet. Die rote Blutfahne signalisiert von alters her die Kriegsgefahr, das weiße Kreuz ist das Symbol des Christentums. Beim Begräbnis Karls IV. (1316-1378) folgt dem gelben Banner mit dem schwarzen Adler als Symbol des Kaisers die Fahne des heiligen Reiches, ein weißes Kreuz mit langem Wimpel in rotem Feld.

Rot-weiße Kaiserstadt Frankfurt

Die Reichsstädte, die später eigene Truppenkontingente für die Heerfolge des Kaisers stellen, haben die rot-weißen Farben übernommen, etwa Frankfurt am Main, das als Kaiserstadt in der frühen Neuzeit die gleiche Bedeutung wie Aachen im Mittelalter gewinnt. Rot-Weiß symbolisiert aber auch die Unabhängigkeit vom Kaiser und die Zugehörigkeit zum Heiligen Römischen Reich.

Wer sich auf Tradition im Vormärz hätte berufen wollen, der hätte entweder das Rot-Weiß des Reiches oder das Schwarz-Gelb des Kaisers favorisieren müssen.

Der Dreifarb Schwarz-Rot-Gold war historisch aus dem Mittelalter jedenfalls nicht zu legitimieren, wenngleich mancher Kaiser mit diesen drei Farben dargestellt worden ist doch das blieb die Ausnahme.

Außenpolitisch wurde die deutsche Trikolore 1848 lediglich von elf Staaten anerkannt, darunter die USA, Frankreich, den Schiffen der Reichsflotte war der Spanien und die Niederlande. Nur auf Dreifarb vom 3. Dezember 1848 bis 11. April 1852 akzeptiert.

Schon bald danach verlieren die Farben Schwarz-Rot-Gold ihre Symbol- und Mobilisierungskraft, nicht zuletzt mit der triumphierenden Reaktion in Deutschland: Schon während der Septemberkrise 1848 wehen rote Fahnen auf den Barrikaden, und der Ruf nach einer sozialen Republik erklingt. Drei Jahre später, nach der Niederschlagung der Revolution und der Auflösung des Parlamentes in der Paulskirche, nutzen Konservative die Sitzungsferien des Bundestages und entfernen am 15. August 1852 die deutsche Trikolore vom Bundespalais an der Großen Eschenheimer Gasse. Ein junger preußischer Abgeordneter mit Namen Bismarck steckt hinter der Aktion. Abgesehen vom Schillergedenkjahr 1859 verliert die Flagge zum Ausgang des Jahrhunderts schließlich ihre Popularität.

1918: Am Werk des Jahres 1848 anknüpfen

Die Revolution von 1918 steht im Zeichen der roten Fahne, mit der die Mehrzahl der Soldaten und Arbeiter ihre Sehnsucht nach Frieden und Demokratie assoziieren. Theodor Heuss, damals Abgeordneter der Deutschen Demokratischen Partei, schreibt am 22. November 1918 in der Deutschen Politik“: „Wir müssen die alten Fahnen und Farben des ersten deutschen romantischen Freiheitstraumes hissen, denn unsere Aufgabe ist, die deutsche Geschichte beim Werk des Jahres 1848 wieder anzuknüpfen.“

Max Weber, Friedrich Meinecke und Hugo Preuß unterstützen ihn. Zwar werden am 3. Juli 1919 Schwarz, Rot und Gold zu den Farben der Weimarer Republik, doch die Politik bekennt sich mit Ausnahme der Sozialdemokraten und Linksliberalen nur halbherzig zu diesem von Konservativen und Radikalen abgelehnten Dreifarb.

Am 8. Mai 1949 entscheidet sich der Parlamentarische Rat mit 49 gegen eine Stimme erneut für die deutsche Trikolore. Der SPD-Abgeordnete Ludwig Bergsträsser hatte den Antrag begründet: „Wir wollen, daß die Bundesrepublik Deutschland die Flagge führt, die in Weimar gesetzlich festgelegt wurde…

Eine Flagge ist ein Symbol, und als Symbol soll sie zweierlei Elemente enthalten: eines der Tradition und eines, ich möchte sagen, der inneren Willenserklärung; und diesen beiden Anforderungen entspricht sie…

Die Tradition von Schwarz-Rot-Gold ist Einheit und Freiheit; oder ich sage vielleicht besser: Einheit in der Freiheit. Diese Flagge soll uns als Symbol dafür gelten, daß die Freiheitsidee, die Idee der persönlichen Freiheit eine der Grundlagen unseres zukünftigen Staates sein soll.“