Unter den zahlreichen Artikeln, die ich in den 25 Jahren meiner Tätigkeit für die Frankfurter Rundschau geschrieben habe, ragt dieser eine Beitrag heraus. Weil er nicht nur bundesweit Schlagzeilen gemacht und mich mitten in die deutsche Literaturszene hineinkatapultiert hat. Sondern weil der darüber hinaus eine zentrale Frage thematisiert hat: Wie halte ich es mit der Freiheit und der Solidarität mit Menschen, die durch einen Islamismus von besonderer Radikalität bedroht werden?

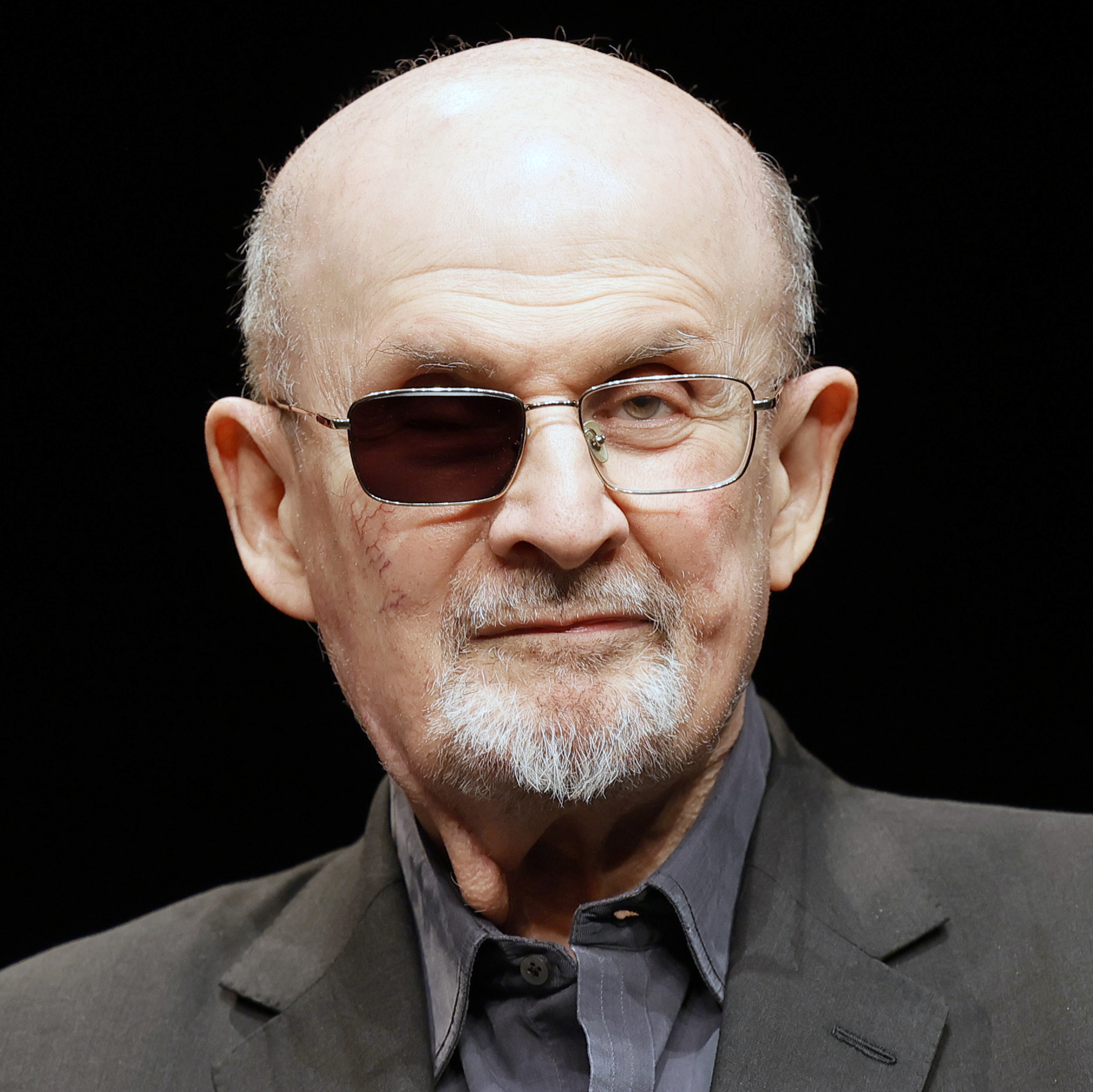

Im Sommer 1991 hatte ich davon erfahren, dass die Frankfurter Buchmesse, die größte ihrer Art in der Welt, zur 43. Veranstaltung im Oktober iranische Verlage zulassen wollte. Das war deshalb ein Politikum, weil der iranische Staatschef Khomeini den Autor der Satanischen Verse, Salman Rushdie, am 14. Februar 1989, zwei Jahre vor der 43. Buchmesse, mit einer Fatwa faktisch zum Tode verurteilt hatte. Das Buch sei „gegen den Islam, den Propheten und den Koran“ gerichtet, begründete Khomeni seine barbarische Entscheidung damals. Eine Stiftung setzte ein Kopfgeld von zunächst einer Million US-Dollar aus.

Im Sommer 1991 hatte ich davon erfahren, dass die Frankfurter Buchmesse, die größte ihrer Art in der Welt, zur 43. Veranstaltung im Oktober iranische Verlage zulassen wollte. Das war deshalb ein Politikum, weil der iranische Staatschef Khomeini den Autor der Satanischen Verse, Salman Rushdie, am 14. Februar 1989, zwei Jahre vor der 43. Buchmesse, mit einer Fatwa faktisch zum Tode verurteilt hatte. Das Buch sei „gegen den Islam, den Propheten und den Koran“ gerichtet, begründete Khomeni seine barbarische Entscheidung damals. Eine Stiftung setzte ein Kopfgeld von zunächst einer Million US-Dollar aus.

Auch nach dem Tode Chomeinis am 3. Juni 1989 wurde das Todesurteil aufrechterhalten. 1991 wurde das Kopfgeld der Chordat-Stiftung verdoppelt.

Religiöse Autoritäten in Saudi-Arabien und die Scheiche der al-Azhar-Moschee in Ägypten verurteilten die Fatwa als illegal und dem Islam widersprechend. Auf der Islamischen Konferenz im März 1989 widersprachen alle Mitgliedsstaaten der Organisation der Islamischen Konferenz (Iran ausgeschlossen) der Fatwa.

Der Börsenverein des deutschen Buchhandels und die Tochtergesellschaft Frankfurter Buchmesse hatten 1989 umgehend reagiert und angekündigt, iranische Verlage so lange von der Messe auszuschließen, bis die Fatwa zurückgenommen werde.

Zur Eröffnung der Veranstaltung 1989 hatte Buchmessen-Direktor Peter Weidhaas gesagt: „Wir möchten, daß der Iran an der 42. Frankfurter Buchmesse wieder teilnimmt. Aber mit Festigkeit erkläre ich auch, er wird dies so lange nicht tun, wie diese Morddrohung nicht aus der Welt ist.“

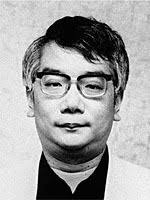

Wie ernst die Fatwa zu nehmen war, hatten zwei Anschläge auf Übersetzer der Satanischen Verse gezeigt. Der italienische Übersetzer des Rushdie-Buches, Ettore Capriolo, war am 3. Juli 1991 in seiner Wohnung in Mailand durch Stiche verletzt und der japanische Übersetzer Hitoshi Igarashi am 11. Juli 1991 im Gebäude seines Büros an der Universität Tsukuba erstochen worden.

Nun sollten die iranischen Verlage in Frankfurt wieder präsent sein – trotz der verübten Verbrechen und der unverminderten Todesdrohung? Nach einem längeren Gespräch mit Buchmessendirektopr Peter Weidhaas veröffentlichte das Feuilleton der Frankfurter Rundschau am 30. August 1991 meinen Artikel zum Thema unter der Überschrift „Die Buchmesse läßt wieder iranische Verlage zu … obwohl der Mordbefehl gegen Rushdie noch gilt“.

Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten, große Dynamik gewann die Debatte damals aber nach einem Beitrag von Frank Schirrmacher vom 5. September in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter der Überschrift „Pragmatisch – die Buchmesse und Rushdie“.

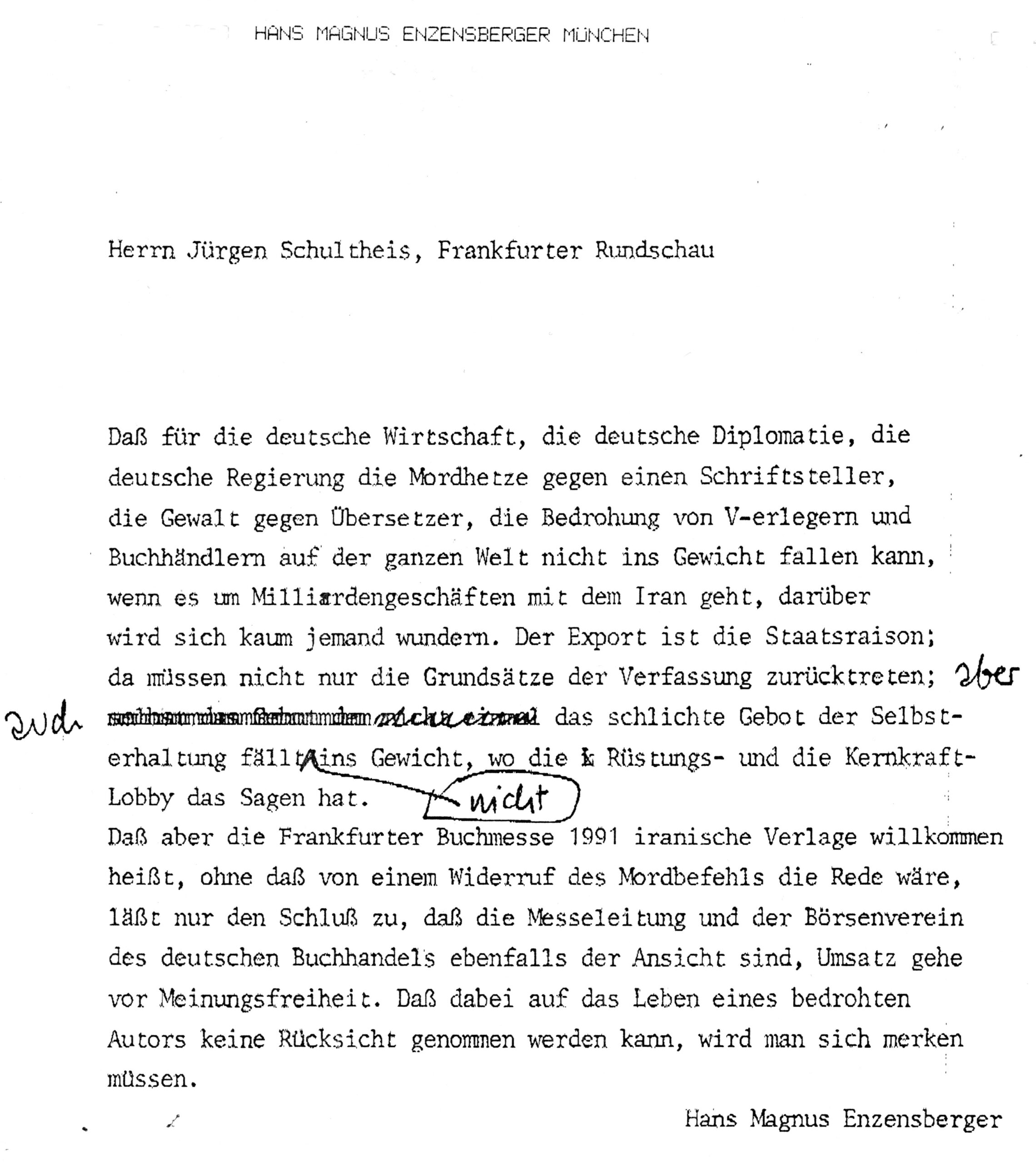

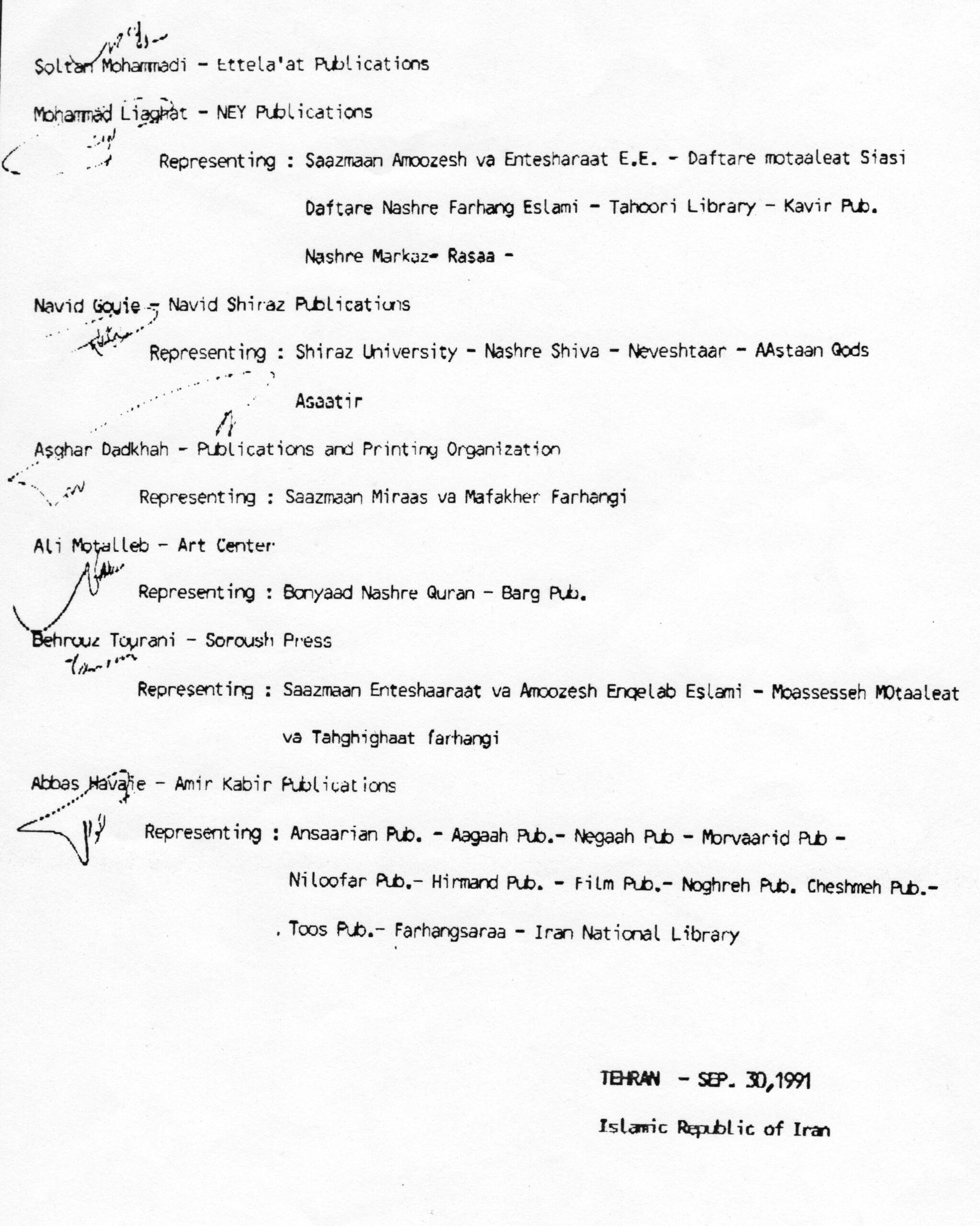

Die Bedingungen für die Recherchen damals sind heute kaum noch vorstellbar: Der Austausch mit Hans-Magnus Enzensberger, mit Uwe Friesel, dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Schriftsteller, mit Michael Naumann, damals Geschäftsführer des Rowohlt Verlags, Klaus Wagenbach und den iranischen Verlagen verlief entweder per Fax oder per Telefon.

Die Bedingungen für die Recherchen damals sind heute kaum noch vorstellbar: Der Austausch mit Hans-Magnus Enzensberger, mit Uwe Friesel, dem Vorsitzenden des Verbandes Deutscher Schriftsteller, mit Michael Naumann, damals Geschäftsführer des Rowohlt Verlags, Klaus Wagenbach und den iranischen Verlagen verlief entweder per Fax oder per Telefon.

Peter Weidhaas hat Jahre später in seinem Buch Und kam in die Welt der Büchermenschen auch über die Rushdie-Affäre geschrieben (2007).

Ich erinnere mich, wie ich unter tätiger Mithilfe der Kollegen im Tickerraum der FR, dort, wo Agenturnachrichten im Dauerbetrieb von Nadeldruckern ausgedruckt wurden, zigfach versucht habe, Telefaxe nach Teheran zu senden, um endlich beim siebten oder achten Versuch, Erfolg zu haben. Um dann zu erleben, wie Tage später die Kollegen zu mir in die Redaktion stürmten mit dem Hinweis, gerade gingen Faxe von den Verlagen aus dem Iran ein.

Meine Position in dieser Sache hat mir damals das deutliche Missfallen von Carola Stern eingebracht. Im Gegensatz zu ihr und anderen war ich wiederum mit anderen Beteiligten der Meinung, iranische Verlage zuzulassen, sie aber intensiv in eine Debatte über die Fatwa und religiösen Fanatismus einzubinden. Immerhin: Klaus Wagenbach und andere teilten meine Einschätzung.

Die Debatte um die iranischen Verlage, Salman Rushdie und die Buchmesse hatte auch innerhalb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels Folgewirkungen. Ich hatte Gelegenheit, die Ereignisse für den Deutschlandfunk zusammenzufassen.

Eine andere Sache war das Verhalten der Buchmesse. Die Entscheidung, die iranischen Verlage zuzulassen, war gegen den ausdrücklichen Wunsch Salman Rushdies gefallen, der in einem Brief deutlich gemacht hatte, dass die Buchmesse offenbar hohem politischen Druck ausgesetzt war.

Der Brief wie auch andere Dokumente, etwa die Antwort der iranischen Verlage, und Interviews zur Debatte sind unter dieser Rubrik versammelt.

Die Geschichte der Morddrohung war mit dem Ende 42. Frankfurter Buchmesse leider nicht abgeschlossen. Im Februar 2016 meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars, dass 40 staatliche iranische Medien zum Jahrestag der Fatwa das Kopfgeld für den Tod Rushdies um 600.000 Dollar auf fast 4 Millionen Dollar erhöht hatten.

Die Geschichte der Morddrohung war mit dem Ende 42. Frankfurter Buchmesse leider nicht abgeschlossen. Im Februar 2016 meldete die iranische Nachrichtenagentur Fars, dass 40 staatliche iranische Medien zum Jahrestag der Fatwa das Kopfgeld für den Tod Rushdies um 600.000 Dollar auf fast 4 Millionen Dollar erhöht hatten.

Im Februar 2019 erklärte Ali Chamenei, seit 1989 das politische und religiöse Oberhaupt Irans, aus Anlass des 30. Jahrestages der Fatwa gegen Rushdie, dass Chomeinis damaliges Urteil über Rushdie auf heiligen Versen basiere und unwiderruflich sei.

Im August 2022 stürmte ein islamistischer Attentäter auf die Bühne der Chautauqua Institution in New York, wo Salman Rushdie an einer Podiumsdiskussion teilnehmen sollte. Der Attentäter verletze den Schriftsteller lebensgefährlich durch zahlreiche Messerstiche an Hals, Gesicht, Leber und Arm.