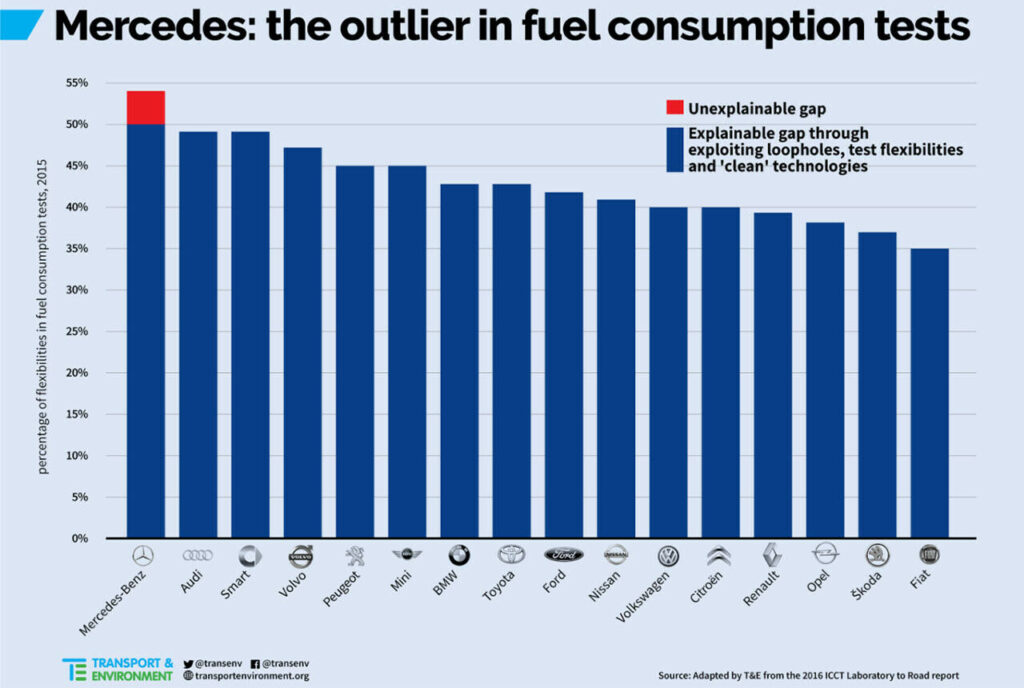

(Bild: T&E)

Die als Kompromiss getarnte neuerliche Niederlage der Politik auf EU-Ebene beim Thema Pkw-Flottengrenzwerte und Strafzahlungen ist ein weiterer Beleg für eine bald 50jährige erfolgreiche Lobbyarbeit der Automobilverbände VDA auf deutscher und ACEA auf europäischer Ebene. Mit bemerkenswerter Konsequenz behindern und verzögern die Autohersteller jeden Beschluss, um Verbrenner weniger gesundheits- und umweltschädlich zu bauen. Aktuelle Studien belegen die Strategie am Beispiel der Einführung des Katalysators und des Rußpartikelfilters.

Die europäischen Automobilhersteller haben nach Einschätzung der Nichtregierungsorganisation (NGO) Transport&Environment (T&E) „einen großen politischen Sieg errungen, als Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihren Forderungen nach einer Lockerung der in diesem Jahr in Kraft getretenen Emissionsziele und einer früheren Überprüfung der Rechtsvorschriften für 2035 im Rahmen ihres Plans zur Rettung der angeschlagenen Automobilindustrie nachgegeben hat.“

„Gib der Autoindustrie einen Zentimeter, und sie nimmt eine Meile“, sagt Julia Poliscanova, Senior Director bei Transport & Environment. .„Delay is the new denial“, sagt Prof. Henry Shue vom Merton College an der Universität Oxford. .

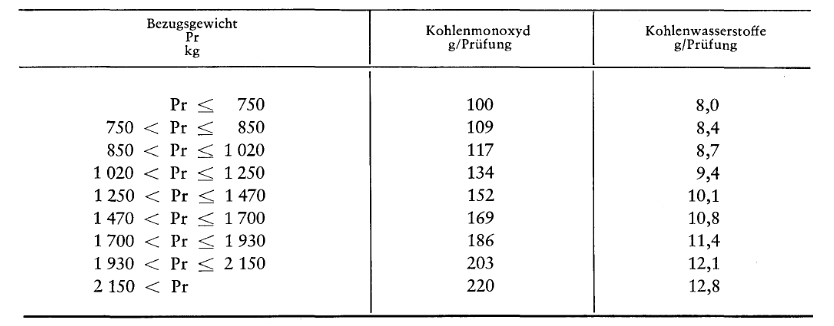

Die Festlegung von Schadstoffemissionen für Pkw geht in der Europäischen Union bis auf die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück. Ausgelöst durch Ölkrise und wachsendes Umweltbewusstsein erlässt der Rat am 20. März 1970 die Richtlinie 70/220/EWG „zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen gegen die

Verunreinigung der Luft durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung“. Gemessen werden sollten die Emissionen von Kohlenmonoxyd und Kohlenwasserstoffe, deren Menge die Werte in der unten stehenden Tabelle nicht überschreiten durften. Von CO2-Emissionen war damals – vor Rio-Konferenz 1992 und Kyoto-Protokoll – noch nicht die Rede.

Mit der United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) (Earth Summit oder Rio-Konferenz) vom 3. bis 14. Juni 1992 nehmen die Unterzeichner-Staaten den Klimawandel und die von Menschen erzeugte Emission von Kohlendioxid (CO2) in den Blick. Die Staaten vereinbaren im Rahmenübereinkommen, die Treibhausgaskonzentrationen – vor allem die CO2-Emissionen – in der Atmosphäre auf einem Niveau zu stabilisieren, „auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“.

Flottengrenzwerte: Die Emissionen müssen sinken

Damit verpflichtete sich die Europäische Union, ihre CO2-Emissionen bis zum Jahr 2000 auf dem Stand von 1990 zu stabilisieren. Zwei Jahre später vereinbaren die Mitglieder des europäischen Umweltministerrates (damals zwölf EU-Mitgliedstaaten), „die durchschnittlichen Emissionen ihrer neuen Pkw auf 120gr CO2/km zu senken“. Im Juni 1996 bekräftigt die Bundesregierung die Vereinbarung mit dem Hinweis, „die Protokollerklärung von zwölf Mitgliedstaaten vom Dezember 1994, die einen Zielwert von 120gr CO2/km für das Jahr 2005 als Mittelwert für die europäische Neuwagenflotte von Pkw enthält“, aktiv mitgestaltet zu haben (Drucksache 13/4847).

Wer die Dokumente heute liest, bemerkt den wiederholt bekundeten Willen der EU-Gremien, das Minderungsziel über freiwillige Vereinbarungen und nicht über die Top-Down-Direktiven zu erreichen. Das Ziel, das im Dokument KOM(95) 689 festgehalten ist: Den durchschnittlichen Verbrauch von Benzin auf 5 l/100 km und von Diesel auf 4,5 l/100 km pro Fahrzeug bis 2005 zu verringern. Dieser Verbrauch entspricht dem durchschnittlichen Ausstoß von 120gr CO2/km.

„Die von der Kommission konsultierten Sachverständigen sind sich einig, dass es möglich ist, einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch in dieser Größenordnung mit der besten verfügbaren Technik zu erreichen.“ Der größte Teil dieser Verbesserung könne durch technische Änderungen und eine Entwicklung hin zu weniger leistungsstarken Fahrzeugen innerhalb dieses Marktsegments erreicht werden. Dazu zählt die Kommission auch die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs „durch leichtere und/oder kleinere Fahrzeuge (Downsizing)“, heißt es im Dokument mit dem Titel „A Community strategy to reduce CO2 emissions from passenger cars and improve fuel economy“ vom 20. Dezember 1995, das bis 2007 Gültigkeit hatte.

ACEA bekundet „Bemühungen“,

um Flottengrenzwerte zu senken

Mit dieser Selbstverpflichtung, die EU-Kommission und Europäischer Automobilverband ACEA 1998 vereinbart hatten, beginnt die lange Geschichte des Verzögerns und Aufweichens der von der europäischen Politik beschlossenen Ziele: Statt 2005 die Emissionen auf 120gr CO2/km zu verringern, bekundete der ACEA seine „Bemühungen“, das Ziel erst im Jahr 2012 – also fünf Jahre später – erreichen zu wollen. Der erste Schwung der EU, die umwelt- und gesundheitsschädlichen Emissionen zu mindern, erhält einen ersten Dämpfer.

Für die EU war das durchaus absehbar: Dass Selbstverpflichtungen eine geeignete Form sind, Emissionsziele zu erreichen, hatte schon die Europäische Umweltagentur (European Environmental Agency EEA) im Jahr 2000 in Zweifel gezogen. Die EEA sollte recht behalten.

Zwei Jahre, nachdem laut Beschluss der EU-Kommission der Flottengrenzwert von 120gr CO2/km hätte eingehalten werden sollen (2005), stellten der damalige EU-Umweltkommissar Stavros Dimas und EU-Industriekommissar Günter Verheugen (SPD) angesichts eines möglichen Scheiterns der Selbstverpflichtung der Autoindustrie in Aussicht, „Maßnahmen – auch rechtlicher Natur“ zu erwägen, „um die Erreichung der erforderlichen CO2-Verringerungen zu gewährleisten“, wie es in der Pressemittelung IP/06/1134 vom 29. August 2006 heißt. Die Situation sei nicht befriedigend, stellten die Kommissare fest, „wir fordern die Automobilhersteller dringend auf, ihre Bemühungen zu verstärken. Wir verlangen, dass die Industrie ihre Zusagen einhält.“

1995: EU beschließt Flottengrenzwert von 120gr CO2/km

Von den 1995 vereinbarten 120gr CO2/km bzw dem durchschnittlichen Flottenverbrauch von 5 l Benzin und 4,5 l Diesel pro Fahrzeug war schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Rede. Die Realität beim Spritverbrauch war längst eine andere: Bis 2008/2009 sollte der Zielwert von 140gr CO2/km erreicht werden.

Was dann geschah, hat Fabienne Beez in ihrer Dissertation unter der Überschrift „Politikformulierung und Interessenvermittlung am Beispiel der Festlegung von CO2-Emissionsgrenzwerten für neue Pkw in der Europäischen Union“ (Link) beschrieben: „Neben dem genannten Disput zur Erreichung des Gemeinschaftsziels von 120gr CO2/km ging es auch um die grundlegende und entscheidende Frage, ob ein künftiger Verordnungsvorschlag einen Einheitsgrenzwert für alle Automobilhersteller festlegen oder eine Differenzierung nach Fahrzeugsegmenten erfolgen sollte. Diesbezüglich erhielt Verheugen Unterstützung durch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich seiner Kritik anschloss. Sie betonte, dass sie die Pläne der Kommission bzw. der Generaldirektion Umwelt, ein generelles Schadstoffminderungsziel für Autos zu implementieren, mit ,aller Härte´ bekämpfen werde.“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU):

„Wir werden eine generelle Reduktion verhindern“

Die Bundeskanzlerin forderte bei der Festlegung von CO2-Emissionsgrenzwerten die Unterscheidung nach Fahrzeug- und Marktsegmenten. Auch wenn die europäischen Automobilhersteller die Selbstverpflichtungserklärung nicht eingehalten hätten, dürfe dies nicht dazu führen, dass alle Pkw gleich behandelt würden: „Wir werden verhindern, dass es eine generelle Reduktion gibt.“ Das sagte Merkel 2007 im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).

Die Intervention der Kanzlerin in Kooperation mit Industriekommissar Günter Verheugen (SPD) hatte Erfolg. Statt des Flottengrenzwertes von 120gr CO2/km einigten sich die Akteure auf 130gr CO2/km, wobei die fehlenden 10gr CO2/km über mehr Biokraftstoffe, effizientere Klimaanlagen und über Obergrenzen beim Rollwiderstand der Reifen erreicht werden sollten.

Kommission, Rat und Parlament haben in all den Jahren immer wieder betont, welche Bedeutung es hat, das Kyoto-Protokoll einzuhalten und die Emissionen im Straßenverkehr, vor allem von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, weiter zu verringern. Dass Selbstverpflichtungen der Automobilindustrie vermutlich nicht ausreichend sind, haben die EU-Gremien in verschiedenen Veröffentlichungen immer wieder zum Ausdruck gebracht – häufig verbunden mit dem Hinweis, notfalls stärker zu regulieren.

Flottengrenzwerte notfalls über Rechtsvorschriften der EU

Kurz nach dem starken Wort der Bundeskanzlerin, mit „aller Härte“ eine Neuregelung der Flottengrenzwerte zu verhindern, und der wiederholten Selbstverpflichtung der Automobilhersteller, die Flottenemissionen zu reduzieren, veröffentlichte die EU-Kommission im Februar 2007 eine Mitteilung unter der Überschrift „Ergebnisse der Überprüfung der Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen“.

Darin heißt es u.a. „Angesichts der wachsenden Besorgnis über den von der Industrie erzielten Fortschritt unter diesem freiwilligen Ansatz hat die Kommission wiederholt und nachdrücklich darauf hingewiesen, dass sie bereit ist, alle Maßnahmen, auch Rechtsvorschriften, in Betracht zu ziehen, um die notwendigen CO2-Senkungen durchzusetzen.“

Am Ende der Mitteilung KOM(2007) 19 gibt die EU-Kommission einen erneuten Hinweis, dass sie die verschärften Flottenemissionen ernst nimmt: „Die Kommission wird Forschungsmaßnahmen unterstützen, die auf das Forschungsziel des ERTRAC29 ausgerichtet sind, Verbesserungen der Fahrzeugeffizienz zu erreichen, die bei der Neuwagenflotte bis zum Jahr 2020 eine Reduzierung der CO2-Emissionen bei Personenkraftwagen um 40 % ermöglichen. Dies würde einem Durchschnitt von 95 g CO2/km bei der Neuwagenflotte entsprechen.“

Im Fazit der Mitteilung schlägt die Kommission abschließende den Bogen zur großen Aufgabe: „Die EU muss ihre Abhängigkeit von Erdöleinfuhren verringern und die Luftverschmutzung

eindämmen. Außerdem hat sie eine Führungsrolle bei der Bekämpfung des Klimawandels.“

Zwölf Jahre später, nachdem die Kommission deutlich gemacht hatte, wohin die Reise angesichts der Klimaziele gehen soll, veröffentlicht die EU im Jahr 2019 die Verordnung EU 2019/631 „zur Festsetzung von CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen und für neue leichte Nutzfahrzeuge und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 und (EU) Nr. 510/2011“.

Festlegung des Flottengrenzwertes auf 95gr CO2/km

In der Verordnung EU 2019/631 wird das Flottenziel für Pkw auf 95gr CO2/km und für Nutzfahrzeuge auf 147gr CO2/km von 2020 an festgeschrieben. Gleichzeitig informiert die EU in ihrer Mitteilung darüber, dass der Anteil emissionsfreier und emissionsarmer Fahrzeuge vom 1. Januar 2030 an bei 35% neuer Personenwagen und 30% neuer Nutzfahrzeuge liegen muss.

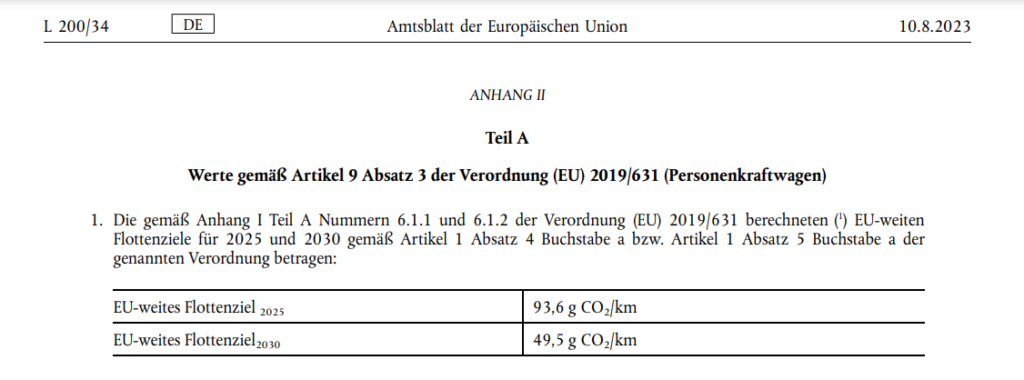

Im Durchführungsbeschluss EU 2023/1623 der EU-Kommission vom 3. August 2023 sind die Flottenziele für den Zeitraum 2025 bis 2030 noch einmal verschärft worden.

EU: Der Verkehrssektor muss zügiger emissionsfrei werden

In der Begründung verweist die Kommission auf das Pariser Klimaabkommen von 2015 und das damals vereinbarte Ziel, die Erderwärmung bis zum Jahrhundertende möglichst auf 1,5° C zu begrenzen. „Um zur Verwirklichung der Ziele des Übereinkommens von Paris beizutragen, muss der gesamte Verkehrssektor zügiger emissionsfrei gemacht werden, wie die Kommission in ihrer Mitteilung vom 28. November 2018 mit dem Titel ,Ein sauberer Planet für alle — Eine Europäische strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und klimaneutrale Wirtschaft´ deutlich macht, in der eine Übersicht über die erforderlichen ökonomischen und gesellschaftlichen Umwälzungen gegeben wird, an der sich alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft beteiligen müssen, damit bis 2050 netto keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden.“

95gr CO2/km entsprechen

4,1 l Benzin und 3,6 l Diesel auf 100 km

Der beschlossene Flottengrenzwert von 95 grCO2/km, der angesichts der Vorgeschichte und der gescheiterten Selbstverpflichtung der Automobilhersteller alles andere als überraschend kommt, entspricht einem Durchschnittsverbrauch von 3,6 l Diesel oder 4,1 l Benzin auf 100 km.

Davon sind neu zugelassene Pkw in Deutschland weit entfernt: Das belegen Daten aus dem On-Board Fuel Consumption Monitoring, dessen Einbau von der EU 2021 für alle neuen Pkw vorgeschrieben worden ist. Danach verbrauchen neue durchschnittlich Benziner 7,9 l und neue Diesel durchschnittlich 6,9 l auf 100 km. Das entspricht einem Ausstoß von 180gr CO2/km im Alltagsbetrieb – ein Wert, der etwa doppelt so hoch ist wie nach der EU Verordnung EU 2019/631 zulässig ist.

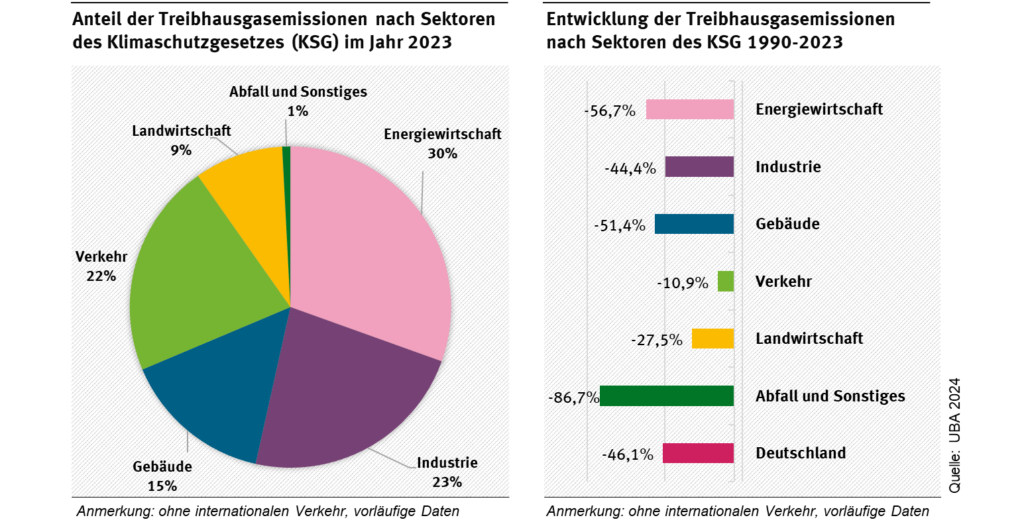

Die Entwicklung ist seit Jahren dokumentiert. In der Mitteilung KOM(2007) 19 heißt es etwa: Während die Treibhausgasemissionen der EU insgesamt im Zeitraum 1990-2004 um knapp 5 % gesenkt werden konnten, sind die CO2-Emissionen aus dem Straßenverkehr um 26 % gestiegen.“

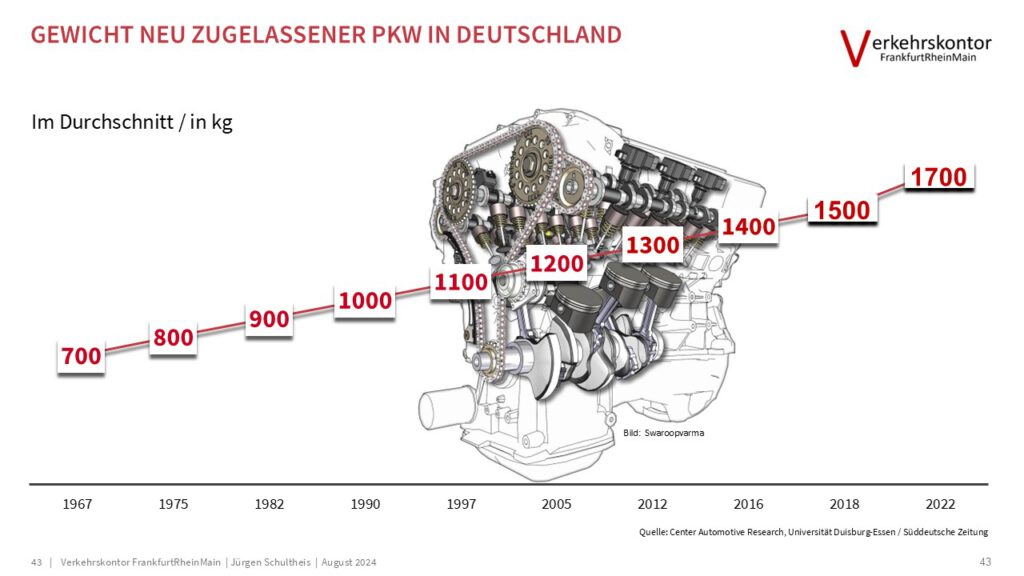

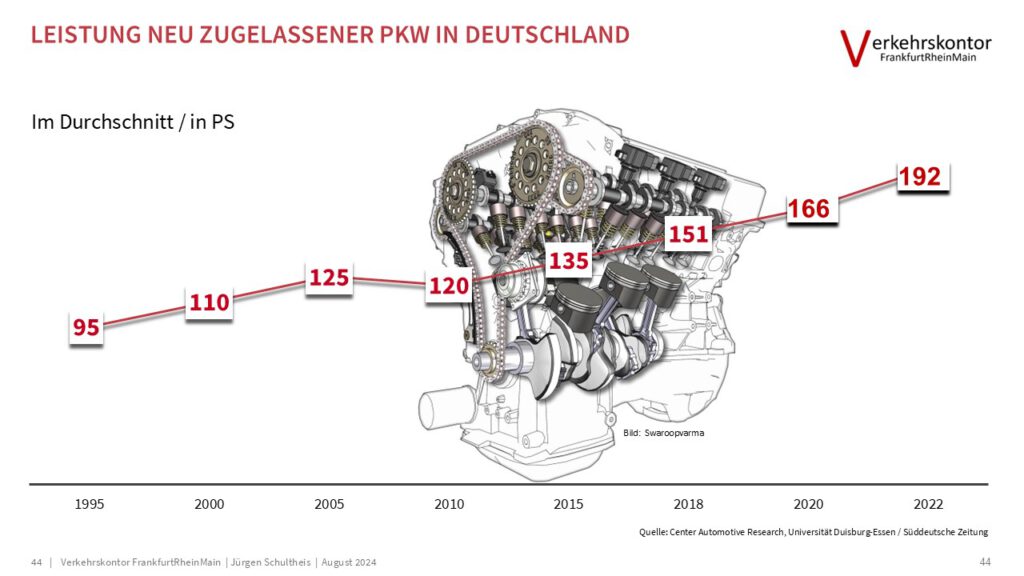

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle hat jüngst (2024) gemeldet, dass der Benzinverbrauch in Deutschland 2023 zum dritten Male in Folge gestiegen sei. Der Grund: Pkw werden immer schwerer und leistungsfähiger, was auch an der wachsenden Beliebtheit von SUVs liegt. „Die höchste Steigerungsrate in Bezug auf die Anzahl der zugelassenen Pkw wies das Segment der SUVs (rund 6 Millionen) mit +11,2 Prozent auf.“

Insgesamt sind inzwischen mehr als 49 Mio. Pkw in Deutschland zugelassen“ (KBA 2024). Die gestiegene Motorleistung „führte im Jahr 2017 im Vergleich zu 2010 zu einem rechnerischen Zuwachs der CO2-Emissionen um 8 Mio. t“, meldete Destatis 2018.

Mehr Verbrauch, höhere Emissionen und falsche Angaben zum Verbrauch: Was unternehmen Autohersteller, um Gesetzesvorgaben zu erfüllen?

600 Ärzte und Ärztinnen fordern von der Leyen auf,

am Aus für Verbrenner-Pkw im Jahr 2035 festzuhalten

Die Autolobby, in Kollaboration mit CDU und SPD, hat es immer wieder verstanden, strengere Emissionsvorgaben auf Kosten unserer Gesundheit und der Umwelt infrage zu stellen und zu verzögern. Dass mit einem Male die Angst vor erheblichen Strafzahlungen in der Autoindustrie und in der nationalen Politik gleichermaßen aufsteigt, ist schon deshalb verwunderlich, weil es in den vergangenen 30 Jahren keine Unklarheit über die Entwicklung und zuletzt – seit 2007 – deutliche Hinweise auf die strikte Senkung der Flottenemissionen gegeben hat.

Dass diese Grenzwerte ohne konsequenten Aufbau einer Elektroautoflotte nicht zu erreichen sind, war – oder besser sollten – all jenen klar gewesen sein, die sich professionell mit der Verkehrspolitik der EU beschäftigen.

Angesichts der lange eingeübten Zusammenarbeit von ACEA und VDA darf es nicht verwundern, dass mit immer gleichen Argumenten – drohender Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, Verlust von Arbeitsplätzen – die 95gr CO2/km-Vorgabe und die damit verbundenen Strafzahlungen erst einmal aufgeweicht worden und um drei Jahre verschoben worden sind. Das hat seit 30 Jahren Methode und gefährdet nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern verschärft den Klimawandel und stellt das Emissionsziel für 2030 in Frage.

In einem Offenen Brief an EU-Kommissionspräsidentin und Ärztin Ursula von der Leyen haben sich mehr als 600 Ärztinnen und Ärzte Ende Februar 2025 ausdrücklich dafür ausgesprochen, an dem geplanten Ausstieg aus der Produktion von Verbrennungsmotoren im Jahr 2035 festzuhalten und vor den gesundheitlichen Folgen einer Verzögerung des Verbrenner-Ausstieges und vor einer Abschwächung der geltenden CO2-Grenzwerte für Autos gewarnt.

„Autoabgase verschmutzen die Luft, die wir atmen, sie verursachen Krankheiten und Todesfälle“, sagt Prof. Dr. Christian Schulz, Arzt und Geschäftsführer der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG). „Zum Schutz der Gesundheit aller Europäerinnen und Europäer muss Frau von der Leyen am bisherigen Fahrplan für den Ausstieg aus dem Verbrenner im Jahr 2035 festhalten und darf die CO2-Flottengrenzwerte nicht verwässern.“

Luftverschmutzung sei das größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko in Europa und verursache zahlreiche Krankheiten und jährlich über 300.000 Todesfälle, heißt es im Offenen Brief.

Das Aus für die Produktion von Verbrenner-Pkw – NICHT das Verbot – im Jahr 2035 bedeutet bei einem durchschnittlichen Alter von Pkw von rd zehn Jahren, dass noch im Jahr 2045 Autos mit Verbrennermotoren durch die Republik fahren könnten. In diesem Jahr soll Deutschland laut Selbstverpflichtung klimaneutral sein, also nicht mehr CO2 ausstoßen wie im Kohlenstoffzyklus abgebaut wird durch Wälder, Moore und Seen.

Mit dem Aufweichen der Emissionsziele wird es unwahrscheinlicher, diese Vorgabe erfüllen zu können.

Die Strategie der Autolobby: Infragestellen, Behindern und Verzögern

Die Autolobby folgt dieser Strategie seit 30 Jahren. Das zeigen die Debatten in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und die im Verlauf dieser Debatten vorgebrachten „Argumente“ wie im Fall der Einführung des Katalysators und im Fall der Einführung des Rußpartikelfilters. Die Devise lautete immer: Wissenschaftliche Befunde zur Wirkung von Abgasen bestreiten, die Wirksamkeit der Maßnahmen in Frage stellen und – wenn es nicht anders geht – die Einführung hinauszögern.

Ina Richter und Prof. Dr. Karen Smith Stegen haben diese Strategie in ihrem Beitrag „A choreography of delay: The response of German auto incumbents to environmental policy“ am Beispiel der Einführung von Katalysator und Rußpartikelfilter untersucht. Ihr Fazit: „Das auf das Auto ausgerichtete Verkehrssystem hat ernste Umweltprobleme verursacht, von denen einige schnell hätten gelöst werden können. Wie unsere Fälle zeigen, waren der Katalysator und der Rußpartikelfilter verfügbare technische Lösungen für die Luftverschmutzung. Doch die Automobilindustrie wehrte sich gegen diese Lösungen und verfügte über ausreichende Ressourcen, um erhebliche Verzögerungen zu verursachen und schließlich Zugeständnisse zu erreichen. Unsere Studie veranschaulicht somit, dass Macht und asymmetrische Machtverhältnisse … eine entscheidende Rolle in Transformationsprozessen spielen.

Wie erwähnt, sind Machtbeziehungen jedoch bisher nur wenig erforscht, abgesehen von wenigen Ausnahmen. Unsere Analyse leistet einen Beitrag zu diesem Korpus empirische Daten und beleuchtet die Strategie der etablierten Automobilindustrie, ihre Macht diskursiv auszuüben und die Politikgestaltung zu ihren Gunsten zu beeinflussen.“

Green Deal: Ein Tod durch tausend Schnitte?

„Gib der Autoindustrie einen Zentimeter, und sie wird eine Meile nehmen. Noch bevor die Tinte auf dem Automobilplan trocken war, gab es Rufe nach Technologieoffenheit“, sagte Julia Poliscanova, Senior Director für Fahrzeuge bei der Nichtregierungsorganisation „Transport & Environment“, Mitte März 2025 dem Magazin Politico. Der Green Deal werde einen Tod durch tausend Schnitte erleiden, wenn sich der Gesetzgeber nicht für ihn einsetze.

(Bild: Universität Oxford)

„Delay is the new denial“, schlussfolgert Prof. Henry Shue vom Merton College an der Universität Oxford angesichts der Klimakrise und den wachsenden Emissionen im Verkehrssektor. In seinem Beitrag unter der Überschrift „Unseen urgency: Delay as the new denial“ heißt es: „Am wichtigsten ist die von vielen Theoretikern nur unzureichend gewürdigte Tatsache, dass einige der mächtigsten und wohlhabendsten politischen Institutionen und Wirtschaftsorganisationen der Welt fest entschlossen sind, wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel so lange wie möglich hinauszuzögern, damit sie ihren derzeitigen Reichtum und ihre Macht, die sich auf fossile Brennstoffe stützt, behalten und ausbauen können.“

Seine Forderung. „Diese Amtsinhaber müssen besiegt und ersetzt werden oder ihre Macht muss auf andere Weise beschnitten werden.“