Erschienen in der Frankfurter Rundschau am 2. November 1993

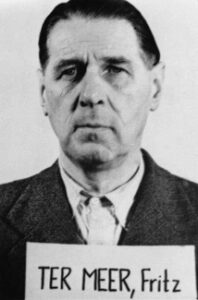

Der Fall Friedrich Jähne wirft ein Problem von grundsätzlicher Bedeutung auf: Wie halten wir es mit Männern und Frauen in führenden Positionen, die im Dritten Reich Mitläufer, wenn nicht Mittäter waren, in jedem Fall aber profitiert haben von der Diktatur? Wie groß ist der politische Schaden, wenn eine Stadt den Namen eines Mannes würdigt, der am 30. Juli 1948 im Nürnberger Prozeß gegen die IG Farben zu eineinhalb Jahren Haft wegen zustimmender Beteiligung an Plünderungen von Chemiefirmen in Elsa-Lothringen beteiligt war?

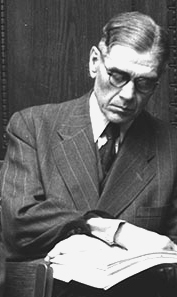

Auf der Buna-Baustelle starben 25.000 KZ-Häftlinge

Recherchen der Frankfurter Rundschau haben ergeben, dass Friedrich Jähne wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des Vorstandes und des Technischen Ausschusses (TEA) der IG Farben für die Bewilligung der Gelder für den Bau des Buna-Werkes in Auschwitz-Monowitz zuständig war. Und der von den furchtbaren Zuständen auf der Baustelle gewußt haben muß, die er mehrfach besucht hat und wo 25.000 Zwangsarbeiter zwischen 1941 und Anfang 1945 unter den Augen der IG-Ingenieure an Erschöpfung, Folter und Exekutionen gestorben sind.

Die Antwort darauf muß zeigen, wie ernst wir es mit der Aufarbeitung der Vergangenheit meinen und wie stark die Verpflichtung auf die Unverletzlichkeit der menschlichen Würde heute ist.

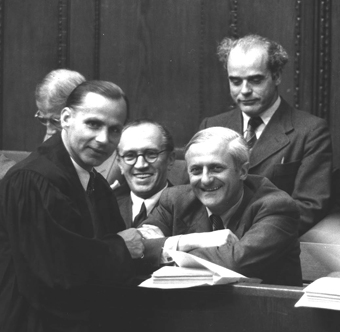

Law Center Library)

Wenn Jähne auch kein überzeugter Nationalsozialist war und in mindestens einem Fall die schützende Hand über einen Nazi-Gegner im Werk Höchst gehalten hat – von seiner Mitverantwortung im Fall der IG Farben in Auschwitz kann man den Chef-Ingenieur nicht freisprechen. Paul M. Hebert, einer der drei Richter am Nürnberger Militärgerichtshof, hat nach dem Urteil, das Jähne vom Vorwurf der freisprach, auf diese Tatsache hingewiesen. Heute, 45 Jahre nach dem Einwand des Richters, bestätigt der Zeitzeuge Dr. Hans Deichmann im FR-Interview erstmals die Schlußfolgerungen Heberts.

Die offizielle Geschichtsschreibung der Hoechst AG, wo Jähne zwischen 1955 und 1962 den Vorsitz im Aufsichtsrat innehatte, folgt bis heute einer anderen Linie. Zwar sei „Schuld entstanden, auch für das gesamte Unternehmen im Rahmen seiner Verantwortlichkeit“, sagt der Leiter des Hoechster Firmenarchivs, Dr. Wolfgang Metternich. Doch diese Verantwortlichkeit „können wir heute nur noch ganz, ganz Einzelnen zumessen“. Ob der Vorstand und damit auch Jähne von den Miẞhandlungen auf der Buna-Baustelle gewußt hat, „das wissen wir nicht“.

Jedenfalls stehe, sagt Metternich, in den Vorstandsprotokollen nichts drin. Und „wie ist das denn, selbst wenn man merkt, man ist da plötzlich in etwas verstrickt, wo man sagt, das darf’s ja eigentlich gar nicht geben, da schreibt man keine Protokolle und Dokumente, da protestiert man auch nicht beim Führer. Da atmet man wahrscheinlich als Mensch, der auch ganz normale, ordinäre Angst hat in einer solchen Situation, da atmet man tief durch und hofft, hoffentlich geht das gut.“

Hoechst-Firmenhistoriker Dr Metternich:

Ein Fall von minderer Schuld

Jähne sei kein Verbrecher gewesen. In den Gesetzestexten und Vereinbarungen, „die eventuell eine Schuld begründen, gibt’s den Begriff des Verbrechers überhaupt nicht“, sagt Metternich. Es sei deshalb unzulässig, im Fall einer minderen Schuld – und hier würde ich schon sagen, wenn Schuld da ist, dann ist sie minderer Art – von einem Verbrecher zu sprechen.“ Jähne habe niemanden umgebracht und kein KZ kommandiert – eine Argumentation, wie sie inzwischen auch von der SPD im Flörsheimer Stadtteil Wicker SPD geführt wird.

Anfang der 70er Jahre hat die Hoechst AG der damals eigenständigen Gemeinde Wicker vorgeschlagen, eine Straße am südlichen Ortsrand nach dem ehemaligen Chefingenieur der IG Farben und Aufsichtsrat der Hoechst AG zu benennen. Dort hatte das Unternehmen Häuser für Mitarbeiter bauen lassen.Die Fakten widerlegen inzwischen, daß Jähne weder Verbrecher noch im einzelnen Fall unschuldig sei.

Die rechtliche Grundlage für den Nürnberger Militärgerichtshof legte das Londoner Abkommen vom 8. August 1945 und das Kontrollratsgesetz Nr. 10 vom 20. Dezember 1945. Im Artikel 1 des Londoner Papieres heißt es: Nach Beratung mit dem Kontrollrat für Deutschland soll ein Internationaler Militärgerichtshof gebildet werden zur Aburteilung der Kriegsverbrecher, für deren Verbrechen ein geographisch bestimmbarer Tatort nicht vorhanden ist …

Das Kontrollratsgesetz bezieht sich auf das Londoner Abkommen und erklärt im Artikel II folgende Tatbestände als Verbrechen: Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wobei der Abschnitt 4b von besonderer Wichtigkeit im Hinblick auf die Mitverantwortung von Jähne und den IG-Vorstandsmitgliedern ist. Dort heißt es: Die Tatsache, daß jemand unter dem Befehl seiner Regierung oder seines Vorgesetzten gehandelt hat, befreit ihn nicht von der Verantwortlichkeit für ein Verbrechen; sie kann aber als strafmildernd berücksichtigt werden.“

Obwohl Jähne zu eineinhalb Jahren Haft wegen zustimmender Beteiligung an Plünderungen von Chemiefirmen in Elsa-Lothringen verurteilt worden ist und die Strafe auch abgesessen hat, äußert die Hoechst AG Zweifel diesen Fakt an. Als eine Höchster Lokalzeitung am 19. Juni fälschlich behauptete, Jähne sei ein Miterfinder von Zyklon B gewesen, antwortete das Unternehmen mit einer Richtigstellung. Jähne sei verurteilt worden, heißt es darin, weil er „während des Krieges am Erwerb von Sauerstoff- und Acetylenbetrieben“ beteiligt gewesen war. „Dabei sollen die Interessen der früheren Eigentümer nicht hinreichend berücksichtigt worden sein.“

Anfang August hat der Hoechst-Unternehmenshistoriker Dr. Wolfgang Metternich in einem Schreiben an Flörsheims Bürgermeister Dieter Wolf (CDU) die Einschätzung noch einmal präzisiert. IG Farben habe in den Werken Metz-Diedenhofen und Straßburg-Schiltigheim nichts demontiert und in einem Fall sogar neue Maschinen installiert. „Völkerrechtlich fällt unter den Begriff der Plünderung nur die Entnahme von Eigentum, nicht jedoch die Nutzung. Das gilt auch, wenn das Recht zur Nutzung unter Zwang erworben wurde,“ sagt Metternich.

„Die Macht militärischer Besetzung“

Der Militärgerichtshof hat freilich anders entschieden. Nachdem IG Farben zunächst einen Pachtvertrag abgeschlossen habe, unternahm sie dann Schritte zum dauernden Erwerb der Betriebe und erwarb sie schließlich auch im Anschluß an die Enteignung seitens der Regierung, für die es nach dem Völkerrecht keine gesetzliche Rechtfertigung gab. Bei keiner dieser Transaktionen wurden die Rechte der Besitzer beachtet, heißt es im Urteil. Darüber hinaus stellte „die Macht der militärischen Besetzung“, wie das Gericht feststellte, ,,bei diesen Verträgen eine immer vorhandene Drohung dar zweifellos ein wichtiger, wenn nicht sogar der entscheidende Umstand.“

Von den eineinhalb Jahren Haft, die Jähne für seine Beteiligung erhielt, mußte der Chef-Ingenieur nach Angaben von Telford Taylor nach Anrechnung der Untersuchungshaft ein knappes Jahr im Gefängnis Landsberg verbringen. Die Information der Hoechst AG, daß Jähnes Strafe durch eine dreijährige Untersuchungshaft bereits verbüßt worden war, ist deshalb falsch.

Weit schwerer als die Verurteilung unter Anklagepunkt 2 wiegt die Mitwisser- und Mittäterschaft Jähnes am Projekt Buna-Werk in Auschwitz-Monowitz. Bis heute hält nicht nur die Hoechst AG an der seit 1947 geführten Argumentation fest, dass die IG Farben nicht nach Auschwitz gegangen sei, „weil dort ein billiges Arbeitskräftepotential zum Verbrauch da war“, sagt Dr. Wolfgang Metternich. Vielmehr hätte der Konzern aus geostrategischen Gründen das Gelände in Oberschlesien ausgesucht.

Als Bernhard Sinkel 1986 in seinem fünfteiligen Fernsehfilm Väter und Söhne (Link) zeigte, daß gerade die Arbeitskräfte einer der entscheidenden Faktoren bei der Standortwahl gewesen war, erntete de Regisseur heftigen Widerspruch. Der habilitierte Wirtschaftshistoriker Dr. Gottfried Plumpe warf Sinkel in einer Diskussion im Adolf-Grimme-Institut gravierende Fehler vor.

Als Bernhard Sinkel 1986 in seinem fünfteiligen Fernsehfilm Väter und Söhne (Link) zeigte, daß gerade die Arbeitskräfte einer der entscheidenden Faktoren bei der Standortwahl gewesen war, erntete de Regisseur heftigen Widerspruch. Der habilitierte Wirtschaftshistoriker Dr. Gottfried Plumpe warf Sinkel in einer Diskussion im Adolf-Grimme-Institut gravierende Fehler vor.

Plumpe hat auf Anfrage der FR seine Einschätzung bekräftigt. „Die Standortwahl ist eindeutig aufgrund technischer Faktoren getroffen worden.“ Kohle, Wasser und die Energieversorgung seien entscheidend gewesen.

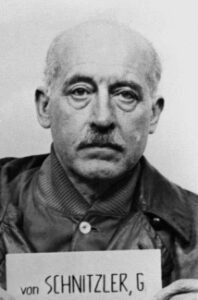

Recherchen der FR lassen auf das Gegenteil schließen: Bereits im November 1940 unterhielten sich Georg von Schnitzler und Fritz ter Meer, wie Jähne Mitglieder des IG-Vorstandes, in Frankfurt am Main über den Standort für das Buna-Werk, das synthetischen Kautschuk produzieren sollte. „Dabei kamen sie zum Schluß, dass der richtige Platz Auschwitz sei, weil da das KZ sei und man mit einer gewissen Anzahl von Arbeitern immer rechnen könne,“ sagt Dr. Hans Deichmann, Neffe Georg von Schnitzlers und zeitweise beim Generalbevollmächtigten für Sonderfragen der Chemischen Erzeugung (G.B.Chem.) dienstverpflichtet, im FR-Interview.

Später hat Deichman den Sachverhalt in einem Brief an Gottfried Plumpe im Detail dargelegt.

Es läßt sich ausschließen, daß ein Projekt mit einem Investitionsvolumen von mehreren hundert Millionen Reichsmark von zwei Vorstandsmitgliedern entschieden worden ist. Jähne war deshalb gleich in doppelter Weise mit dem Thema „IG Auschwitz“ beschäftigt: Als Mitglied des Vorstandes, der die Geschäfte des Gesamtkonzerns führte, und als Mitglied des Technischen Ausschusses (TEA), dem unter anderem die Bewilligung von Investitionen für neue Projekte oblag.

Eine eidesstattliche Erklärung von Vorstandsmitglied Otto Ambros vor dem Militärgerichtshof belegt das: „Ich glaube, im Januar 1941 habe ich zum ersten Mal vor TEA über das vierte Buna-Werk referiert. Etwa im April hielt ich vor TEA ein zweites Referat über IG Auschwitz, in dem ich über Kredite, Bodenbedingungen, Arbeitseinsatz etc. bei der IG Auschwitz sprach. Es wurde erwähnt, dass Konzentrationslagerhäftlinge beim Aufbau der IG Auschwitz eingesetzt werden. Die Gelder für das Erbauen von IG Auschwitz wurden grundsätzlich genehmigt. Die in Anspruch zu nehmenden Kredite wurden später von Fall zu Fall in der IG üblichen Weise genehmigt“ (Aus den Dokumenten des Nürnberger IG-Farben-Prozesse, Nr. NI-0542)

IG Farben-Vorstand Ambros:

Kein Einspruch gegen den Einsatz von KZ-Häftlingen

Bereits im Dezember 1940, also einen Monat nach dem Gespräch zwischen ter Meer und von Schnitzler in Frankfurt am Main, war Ambros in Auschwitz gewesen und hatte dem Aufsichtsratsvorsitzenden Karl Krauch Bericht erstattet. „Das Vorhandensein des Konzentrationslagers Auschwitz wurde dabei erwähnt, da das Gelände um Auschwitz auf der Landkarte betrachtet worden ist.“ Als das Buna-Werk von April 1941 an gebaut wurde und abzusehen war, daß es an Arbeitskräften mangeln würde, sah sich die IG gezwungen, KZ-Häftlinge einzustellen. Es erfolgte auch von seiten des TEA Vorstandes kein Einspruch dagegen.“

(Bild: Louisiana State University

Paul M. Hebert Law Center Library)

Der mitangeklagte Christian Schneider, Mitglied des Zentralausschusses des Vorstandes, bestätigte die Aussage Ambros‘: „Weder TEA noch Vorstand erhoben einen Einwand dagegen, daß das vierte Buna-Werk mit Hilfe von KZ-Häftlingen aufgebaut wird. (…) Ich war mir bei der Einstellung von KZ-Häftlingen bewußt, daß diese Menschen, die aus allen sozialen Schichten stammten, aus politischen und rassischen Gründen im KZ waren. Diese Tatsache war dem Vorstand der IG bekannt.“ (Dokumente des Nürnberger IG-Farben Prozesses, Nr. NI-7604).

Daß Jähne angesichts der Fakten nicht unter Punkt 3 der Anklage (Versklavung) verurteilt wurde – lediglich Karl Krauch, Heinrich Bütefisch und Fritz ter Meer hielt das Militärgericht der Versklavung für schuldig – lag an der extrem milden Interpretation von zwei der insgesamt drei Richter. Nach deren Lesart lud nur derjenige Schuld auf sich, „der bei der Beteiligung an der Ausnutzung der Sklavenarbeit ungewöhnliche Initiative bewiesen hat“ oder eine Initiative gezeigt hatte, die „über die durch die grausamen Bestimmungen gesetzte Grenze hinausausgeht“, wie es im Urteil heißt.

Höher hätten zwei der drei Richter die Latte der Schuld kaum legen können.

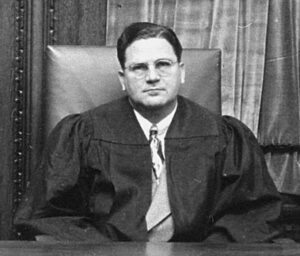

Richter Hebert: „Sie sollten alle schuldig befunden werden“

Paul M. Hebert beurteilte die vorliegenden Fakten anders: „Aus meiner Sicht wäre das Auschwitz-Projekt nicht durchgekommen, hätten es die anderen Angeklagten (also auch Jähne, d. Red.) nicht gebilligt und zugestimmt.“ Jähne und seine Kollegen hätten Anteil gehabt an der gemeinsamen Zustimmung zum Projekt und gewußt, daß KZ-Häftlinge und andere Arbeitssklaven mit dem Aufbau beschäftigt würden.“

Wie die anderen 22 Angeklagten hätte auch Jähne in seiner Zuständigkeit teilgenommen an der Nutzung von Sklavenarbeit, schreibt Hebert. Sie hätten darüber hinaus Anteil gehabt an der Förderung der Politik der Sklavenarbeit in den Unternehmen der IG Farben. „Sie sollten alle schuldig befunden werden unter Punkt 3 der Anklage.“

Mochte die Mehrheit der Richter dieser Auffassung unter dem Aspekt des Strafrechtes nicht folgen – für eine Würdigung war Jähne in seiner Funktion auf höchster Entscheidungsebene zu tief verstrickt in das Auschwitz-Projekt.

Daran lässt auch der Wirtschaftshistoriker Dr. Gottfried Plumpe keinen Zweifel: „Die moralische Verantwortung steht außer Frage.“