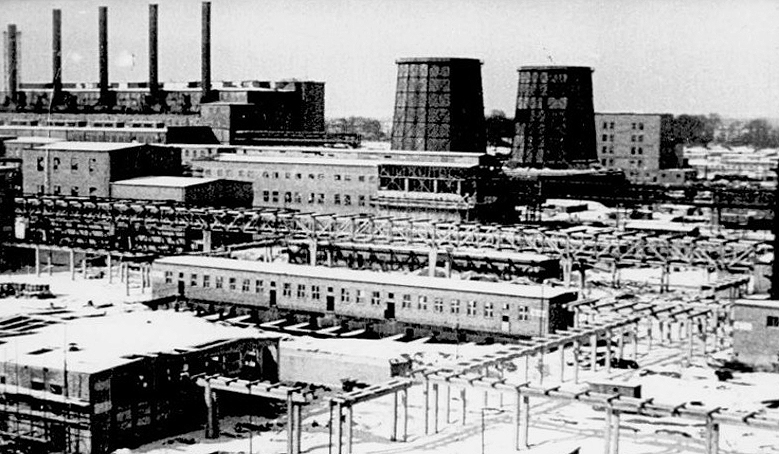

Buna-Baustelle der IG Farben nahe Auschwitz

(Bild: Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center Library)

Welche Verantwortung tragen Unternehmen und ihre leitenden Manager in autokratischen Regimen und Diktaturen? Gibt es überhaupt eine Verantwortung, wenn Milton Friedmann sagt, dass das „Geschäft des Geschäfts das Geschäft ist“? Was dürfen wir von Konzern wie VW und BASF verlangen, die in China Milliarden Euro investieren und nebenan Minderheiten in Lagern „umerzogen“, Dissidenten eingesperrt oder getötet werden?

Welche Verantwortung haben Unternehmen, die günstiges Gas aus einem Staat beziehen, der Nachbarstaaten bedroht und überfällt? Ist die Gewinnmarge wichtiger als die Integrität eines souveränen Staates? Und was können Unternehmen verändern, wenn sie etwa wie BMW zu Zeiten der Apartheid in Südafrika ihre Möglichkeiten zum Vorteil der Menschen nutzen?

Die Frage, wie Verantwortung zuzumessen und zu bewerten ist, das haben die Richter bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen nach 1945 zum ersten Male zu beantworten versucht. Ein Beispiel ist das Verfahren VI gegen die IG Farben, das vom 14. August 1947 bis zum 30. Juli 1948 verhandelt worden ist. Die IG Farben hatten aus dem mörderischen Unrechtssystem sprichwörtlich Kapital geschlagen und KZ-Häftlinge für den Bau des Buna-Werkes eingesetzt.

Chefingenieur und Vorstandsmitglied des Konzerns. (Bild: OMGUS Military Tribunal)

Damals haben sich 23 Top-Manager der I.G. Farbenindustrie AG in Nürnberg vor einem US-amerikanischen Militärgericht für diese Entscheidung verantworten müssen. Es war der sechste der zwölf Nürnberger Nachfolgeprozesse, die gegen Verantwortliche im NS-Staat geführt worden sind. Die IG Farben, damals größter Chemie-Konzern der Welt, hatte u.a. nahe des Konzentrationslagers Auschwitz ein Werk für die Produktion von synthetischem Kautschuk bauen lassen und KZ-Häftlinge eingesetzt, die von der SS zur Verfügung gestellt worden waren. Auf der Buna-Baustelle der IG Farben starben nach Schätzungen etwa 25.000 Menschen an Erschöpfung, Misshandlung und durch Exekution.

(Bild: Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center Library)

Unter den Angeklagten war Friedrich Jähne, Chefingenieur und Vorstand des Konzerns, der 1923 zum Prokuristen und 1928 zum stellvertretenden Direktor der I.G. Farben aufgestiegen war. 1933 wurde er als Direktor und Leiter der Ingenieurtechnischen Abteilung nach Frankfurt-Höchst versetzt und ein Jahr später stellvertretendes Vorstandsmitglied der I.G. Farben, 1938 schließlich ordentliches Mitglied.

US Militär Tribunals.

Jähne war mitverantwortlich für die Finanzierung und den Bau der Produktionsstätte für synthetischen Kautschuk nahe Auschwitz. Mehrfach hat der Chefingenieur die Buna-Baustelle besucht, die sieben Kilometer von Konzentrationslager entfernt lag. Im Prozess hat die Verteidigung versucht, Jähne Unkenntnis von den Vorgängen auf der Baustelle und im Lager zu bescheinigen – was auf Grundlage von Zeugenaussagen wenig glaubhaft ist.

Am Ende ist der Chefingenieur zu eineinhalb Jahren Haft wegen Plünderung in Elsass-Lothringen, nicht aber wegen Mitverantwortung an Tod und Mord auf der Buna-Baustelle verurteilt worden – obwohl das Unternehmen maßgeblich an Hitlers Autarkie- und Rüstungsprogramm beteiligt war, so daß sich die Nettogewinne zwischen 1933 und 1945 verfünffachen konnten. Als „Wachstum auf Kosten der Opfer des Nationalsozialismus“ ist die Politik der IG Farben beschrieben worden.

Jähne war kein Nationalsozialist, Mitglied in der DVP und kritisch gegenüber den Nationalsozialisten eingestellt. In Einzelfällen hat er regimekritische Mitarbeiter der IG Farben vor den Nazis geschützt, auf der anderen Seite die Geschäfte des Konzerns in Kollaboration mit dem NS-Regime gestützt und weitergeführt. Welche Verantwortung hat ein Mann in dieser Position? Das war der Ausgangspunkt für meine umfangreiche Recherche zum Thema IG Farben, Auschwitz und Friedrich Jähne Anfang der 90er Jahre.

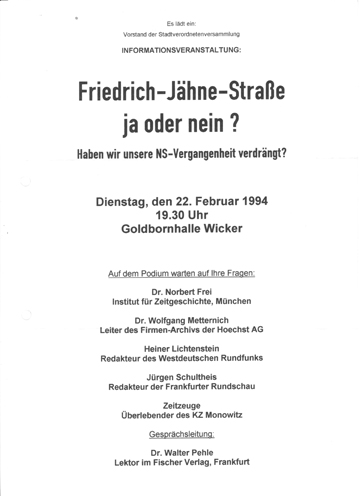

Auslöser für die Artikel in der Frankfurter Rundschau war 1993 die – irrtümliche – Behauptung der Grün-Alternativen Liste (GALF) in der hessischen Kleinstadt Flörsheim, Jähne sei an der Produktion des Giftgases Zyklon B beteiligt gewesen. Die Hoechst AG, wie BASF und Bayer nach dem Zweiten Krieg aus der Zerschlagung der IG Farben hervorgegangen, hatte in Flörsheim zahlreiche Werkswohnungen gebaut, eine Straße in diesem Viertel war nach Friedrich Jähne benannt. So nahm die Debatte ihren Anfang.

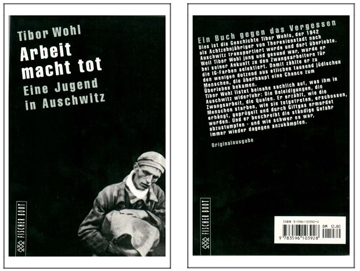

Höhepunkt war eine Informationsveranstaltung in der Goldbornhalle im Stadtteil Wicker, wo über den Fall Jähne berichtet und teils sehr kontrovers diskutiert worden ist. Mit dabei war der Zeit- und Augenzeuge Tibor Wohl, der im Lager Monowiz inhaftiert und auf der Buna-Baustelle Zwangsarbeit verrichten musste. Wohl berichtete vom Alltag und von den Zuständen auf der Baustelle. Seine Erinnerungen hat er in seinem Buch Arbeit macht tot festgehalten. Gut ein Jahr später hat die Stadtverordnetenversammlung der Umbennung unter Protest der Anwohner zugestimmt.

heruntergeladen werden.

Jähne, der 1938 in die NSDAP eingetreten und 1943 zum „Wehrwirtschaftsführer“ ernannt worden war, avancierte 1952 zum Aufsichtsratsmitglied der Farbwerke Hoechst und zum Aufsichtsratsvorsitzender der Adolf Messer GmbH. 1955 übernahm er den Vorsitz im Aufsichtsrat der Hoechst AG, 1962 wurde ihm der Bayerische Verdienstorden verliehen, dessen Rückforderung 1964 erwogen worden ist.

Darüber hinaus war er Träger des Großen Verdienstkreuzes mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, mit dem ihm die Bundesrepublik für seinen „Beitrag zum wirtschaftlichen Aufschwung“ dankte. Friedrich Jähne ist am 21. Dezember 1965 in München gestorben.

IG Farben: Verfügbarkeit von KZ-Häftlingen

war ein Grund, bei Auschwitz ein Werk zu bauen

Was bleibt heute im Rückblick auf die bewegenden Monate damals: Die Berichterstattung hat die damals vorherrschende Meinung korrigiert, die IG Farben seien NICHT wegen der Arbeitskräfte nach Auschwitz gegangen, wie sie von den Historikern Dr. Gottfried Plumpe, Prof. Dr. Norbert Frei und dem Hoechst-Firmenhistoriker Dr. Wolfgang Metternich vertreten worden ist – zur Einschätzung von Historikern und ihrer Sichtweise auf die IG Farben siehe Inside IG Farben Hoechst During the Third Reich, herausgegeben von Stephan H. Lindner (Cambridge University Press).

Der Zeitzeuge Dr. Hans Deichmann und Dokumente aus dem Kriegsverbrecherprozess widerlegen diese Darstellung.

Darüber hinaus hat sich damals gezeigt, wie viel Verständnis zumindest in Teilen der Bevölkerung für Jähne aufgebracht worden ist – und das Leiden und Sterben der Zwangsarbeiter und der Tod von 25.000 Häftlingen auf der Buna-Baustelle der IG Farben heruntergespielt oder nicht zu Kenntnis genommen worden ist.

Schließlich: Demokratie lebt auch vom Mut derer, die bereit sind, sich für sie und damit für Menschenrechte und gegen Rassismus einzusetzen – und gegen autokratische und proto-faschistische Tendenzen aktiv zu werden. Jähne hat damals unter weitaus schwierigeren Verhältnisse entscheiden müssen, wie er sich verhält. Heute erleben wir, wie sich unter ungleich komfortableren Verhältnissen rechtsextreme und rechtsradikale Kräfte breit machen, immer mehr Zustimmung finden und weite Teile der Bevölkerung eher verhalten auf diese Entwicklung reagieren.

In Deutschland sind heute mehrere Landesverbände der AfD aktiv, die inzwischen als gesichert rechtsextrem eingestuft werden, die mit so genannten Rückfahrscheinen in der Tradition von NSDAP und NPD ihren Rassismus offen dokumentieren und nun – in einem ersten Fall – sogar in einer Stadtverordnetenversammlung in Erlangen Goebbels zitieren.

Ich hätte das in den 90er Jahren, als ich mich mit dem Fall Jähne beschäftigt habe, nicht für möglich gehalten.

Das Kriegsverbrecher-Tribunal in Nürnberg hat ein vergleichsweise mildes Urteil über Jähne gesprochen und in nicht wegen seines Engagements für das Buna-Werk und den Einsatz von Zwangsarbeitern verurteilt. Welches Urteil aber wird die Zukunft über uns sprechen?

Geschrieben Ende Januar 2025

(Bild: Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center Library)