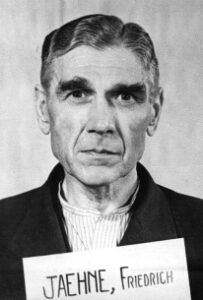

„Friedrich Jähne, einer der 23 führenden Köpfe des Chemiekonzerns I.G. Farben, die in Nürnberg wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren, sagte in seinem Schlussplädoyer vor dem US-Gericht: ,Ich habe meinem Volk, meiner Religion und mir selbst immer treu gedient und bitte daher das Tribunal, meinen Freispruch herbeizuführen und mir die Ehre zurückzugeben, die mir von der Anklage genommen wurde´. Dem Chemiekonzern wurde in dem Verfahren der US-Regierung vorgeworfen, mit Hitler eine Koalition zum Wiederaufbau der deutschen Militärmaschinerie für Angriffskriege eingegangen zu sein, eine Partnerschaft, von der Farben nicht nur durch den Verkauf seiner Produkte, sondern auch durch den Einsatz ausländischer Arbeiter als Sklavenarbeiter und die Beschlagnahmung ausländischer Chemieunternehmen profitierte.“

Aus dem Nachlass von Paul M. Hebert (Louisiana State University, Paul M. Hebert Law Center Library), US-amerikanischer Jurist und der am längsten amtierende Dekan der juristischen Fakultät der Louisiana State University. Hebert hatte den Vorsitz im IG-Farben-Prozess am Militärgerichtshof der Vereinigten Staaten in Nürnberg inne.

Erschienen in der Frankfurter Rundschau am 2. November 1993

Friedrich Jähne: „Vernünftig, anständig und sauber“

„Der Beruf formt den Menschen. Jähne ist der Typus des nüchternen Ingenieurstechnikers, den die ständige Beschäftigung mit der Materie zu einem absolut sachlichen, unbestechlichen Beobachter und Skeptiker erzogen hat, dem … aus Leidenschaften geborenen Überspanntheiten des Drittes Reiches im Innersten zuwider waren“, sagte Dr. Hans Pribilla, Verteidiger des IG Farben-Vorstands Friedrich Jähne, im Prozess vor dem US Gerichtshof in Nürnberg im Verfahren gegen die IG Farben.

Das Wort von den Überspanntheiten, hinter dem sich der verheerendste Angriffskrieg der Geschichte und die beispiellose industriell organisierte Vernichtung von mehreren Millionen Menschen verbirgt, zeigt die Strategie der Verteidigung an. Scheute sich Pribilla einerseits, die Dinge beim Namen zu nennen, zeichnete er andererseits das Bild eines pflichtbewußten, arbeitsamen Ingenieurs der – obgleich Mitglied des IG Vorstandes – ohne Einfluss auf die Entscheidungen war und aus diesem Grunde nicht schuldig sei.

Wenn die Anklage versuche, „lediglich seiner Stellung als Vorstandsmitglied der IG ihn als Verbrecher und Verschwörer“ hinzustellen, so genüge das nicht, einen Menschen, der wie Jähne auf ein makelloses Leben zurückblickt, zu verurteilen“, formulierte Pribilla. Jähne sei ein „Mann der Technik“ gewesen, der das getan habe, „was Tausende andere auch getan haben“.

Er sei auf seinem Posten geblieben und habe ihn ausgeführt. „Er vertraute darauf, daß die Politik seines Volkes ebenso rechtschaffen ihr Amt ausführe wie er das seine. In seinem Kreis handelte er vernünftig, anständig und sauber.“ Für Politik sei da wenig Zeit geblieben: Jähne habe weder die Zeit noch den Ehrgeiz dafür gehabt, „sich noch auf anderen Gebieten zu betätigen, insbesondere nicht auf dem der Politik im Dritten Reich.“

Frankfurts Bürgermeister Helfrich

stellt Friedrich Jähne ein gutes Zeugnis aus

Pribilla versuchte zu suggerieren, daß der Weg in die Diktatur für einen, der weder Zeit noch Interesse an Politik gehabt habe, nicht so leicht abzusehen gewesen sei. „Die Verwandlung Deutschlands in einen totalen Staat vollzog sich nämlich für den, der in diesem Staat lebte, nicht klar erkennbar, sondern unmerklich und allmählich.“ Ob die Politik seines Volkes so rechtschaffen oder der Wandel hin zum totalitären Staat so „unmerklich und allmählich“ war – Jähne selbst hatte erhebliche Zweifel, ob die Nationalsozialisten Deutschland in eine glückliche Zukunft führen würden.

Nach dem Ermächtigungsgesetz, der Gleichschaltung der Länder und der Zerschlagung der Parteien und Gewerkschaften, hat sich der bis Anfang der 30er Jahre politisch aktive Jähne kaum falschen Hoffnungen hingegeben. Pikanterweise waren es gerade die von der Verteidigung vorgelegten eidesstattlichen Erklärungen, die Jähne eine erstaunliche Klarsicht bescheinigten. Der ehemalige Frankfurter Bürgermeister Eugen Helfrich sagte über Jähne: „In zahlreichen Unterhaltungen auch politischer Art konnte ich immer wieder feststellen, daß Herr Jähne die ganze Nazi-Ideologie ablehnte und dies bei allen sich bietenden Gelegenheiten in unmissverständlicher Weise zum Ausdruck brachte.“

(Bild: Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center Library)

Jähne habe sich zudem mit Erfolg für Angehörige seines Betriebes, die seitens der Partei verfolgt oder aus dem Betrieb entfernt werden sollten, eingesetzt. Er habe mehrfach gehört, daß Jähnes „grundsätzliche Gegnerschaft im Betrieb bekannt“ war. Die Mitgliedschaft in der NSDAP, der Jähne seit 1933 angehörte, hätte er nicht versagen können, weil er andernfalls seine schützende Hand über die Verfolgten nichtmehr hätte haben können“.

Jähne: „Ich kann mich noch an den Vortrag von Dr. Ambros im Vorstand oder im TEA über Auschwitz erinnern, in welchem er auch den Einsatz von Konzentrationslager-Häftlingen erwähnte. Der Vorstand nahm keine besondere Stellungnahme zu diesem Problem, da er den Einsatz dieser Leute als unausweichlich ansah. Keiner der Herren des Vorstandes protestierte jemals gegen den Arbeitseinsatz dieser Leute.“ (Link)

Im Fall des Oberingenieurs Heinrich Humann, einen erklärten Antifaschisten, hat Jähne nach eidesstattlicher Erklärung des Ingenieurs Erich Kiskalt den Kritiker sogar vor dem Zugriff der Nazis bewahrt. Humann bestätige, daß Jähne „mich bei allen Angriffen durch die Partei stets geschützt hat und mir von ihm wegen meiner Einstellung nie ein Vorwurf gemacht wurde.“

Längst vor 1933 gehörte Jähne zu den politisch engagierten Menschen. Der bloße Techniker, als den ihn Pribilia im Plädoyer darzustellen versuchte, war vermutlich nur ein taktischer Versuch der Verteidigung, ihn als ahnungslosen und dienstbeflissenen Menschen hinzustellen, dem Schuld deshalb nicht zugesprochen werden konnte.

Die Biographie Jähnes zeigt aber einen anderen Mann. Nach einer eidesstattlichen Erklärung von Otto K. H. Einseler war Jähne seit 1927 Vorsitzender der Ortsgruppe der Deutschen Volkspartei (DVP) in Leverkusen. Gustav Stresemann, Außenminister der Weimarer Republik, hatte die DVP aus dem rechten Flügel der Nationalliberalen Partei gegründet. Jähne sei, so Einseler, „entschieden ablehnend gegenüber dem Nationalsozialismus“ und voller Sorge um Deutschlands Zukunft gewesen.

Noch im März 1931, so der Frankfurter lngenieur Otto Eckhardt in seiner eidesstattlichen Erklärung, habe Jähne die DVP mit Geldzuweisungen unterstützt. Dem Ingenieur Karl Gebhardt, der Jähne seit 1929 kannte, war das IG-Vorstandsmitglied „bekannt als der typischer Vertreter einer liberalen Wirtschaftsanschauung“. Jähne sei außerdem ein großer Warner gewesen, auch in den ersten Kriegsjahren.

Jähne hat nie mit „Heil Hitler“ gegrüßt

Nach der Auflösung der DVP durch die Nationalsozialisten hat Jähne den Anschluss an eine Gruppe ehemaliger DVPler gesucht, wie aus den Prozeß-Unterlagen hervorgeht. Als der Chefingenieur dann 1933 in die NDSAP eintrat, sei das auf „eine direkte Aufforderung des Gasleiters hin“ erfolgt, so die Verteidigung. „Jähne stand damals vor der Wahl, entweder abtreten zu müssen und seinen Posten einem anderen einzuräumen, der den Wünschen der Partei entgegenkommender war, oder formell beizutreten, auf seinem Posten zu bleiben und dadurch seinem Werk und anderen zu helfen.“ Jähne habe nie mit „Heil Hitler“ gegrüßt oder seine Ansprachen mit „Sieg Heil“ geschlossen. Darüber hinaus, so die Verteidigung, habe er nie an Parteiveranstaltungen teilgenommen.

Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der IG Farben war Jähne im Technischen Ausschuß (TEA) des Konzerns tätig. Nach Auskunft des Vorstandskollegen Fritz ter Meer war es Aufgabe des Chefingenieurs, die Mitglieder des Gremiums, „auf wissenschaftlichem und betrieblichen Gebiet“ zu informieren“. Außerdem oblag dem TEA die Bewilligung von Krediten für neue Projekte der IG Farben.

Neben seiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied der IG Farben war Jähne im Technischen Ausschuß (TEA) des Konzerns tätig. Nach Auskunft des Vorstandskollegen Fritz ter Meer war es Aufgabe des Chefingenieurs, die Mitglieder des Gremiums, „auf wissenschaftlichem und betrieblichen Gebiet“ zu informieren“. Außerdem oblag dem TEA die Bewilligung von Krediten für neue Projekte der IG Farben.

Darüber hinaus gehörte Jähne zur Technischen Kommission (TeKo) an, eine von insgesamt 30 Kommissionen des TEA. Seit 1931 hatte der Chefingenieur den Vorsitz der TeKo inne. Insgesamt sieben Chefingenieure gehörten der Kommission an, die unter anderem zu prüfen hatte, ob eine Anlage der IG Farben zweckmäßig war oder nicht.

Mit dem Bau des Buna-Werkes der IG Farben in Auschwitz war Jähne in zweifacher Hinsicht beschäftigt. Zum eines hatte er zusammen mit anderen TEA-Mitgliedern die Zustimmung für die Investition geben müssen. Zum anderen war Jähne durch die Arbeit in der TeKo mit der Aufgabe betraut, über die Zweckmäßigkeit der kriegswichtigen Anlage zu entscheiden.

Wie aus den Prozessunterlagen hervorgeht, hielt sich Jähne dreimal in Auschwitz auf. In Oktober 1942 – neun Monate nach der Berliner Wannsee-Konferenz, auf der die sogenannte „Endlösung“ beschlossen wurde – kam der Chefingenieur wegen einer Tagung der TeKo nach Gleiwitz und informierte sich während eines ein- bis zweistündigen Rundgangs auf der Buna-Baustelle. Häftlinge habe er während seines Besuches, so die Verteidigung, nicht gesehen. Ende August 1943 hatte Jähne in Auschwitz einen Streit über Stromlieferungen zu entscheiden. „Er hatte nur wenig Zeit erledigte schnell die Angelegenheit und zwar im Verwaltungsgebäude und fuhr sofort wieder zurück. Auch diesmal sah er nichts von den Häftlingen im Werk Auschwitz“, notierte Jähnes Verteidiger Pribilla.

(Bild: Louisiana State University Paul M. Hebert Law Center Library)

Zum letzten Mal hielt sich der Chefingenieur im April 1944 während einer TeKo-Sitzung in Auschwitz auf. Einen halben Tag lang besuchte Jähne die Buna-Baustelle in Auschwitz. „Die Eindrücke, die Jähne von der flüchtigen Besichtigung des riesigen Baugeländes gewann, waren natürlich in erster Linie technischer Natur“. Dass Jähne Häftlinge gesehen habe musste, konnte die Verteidigung angesichts der Lage auf der Buna-Baustelle nur schwer bestreiten.

Pribilla sagte deshalb über Jähne, „daß ihm an dem Aussehen der Häftlinge nichts Befremdliches aufgefallen ist und daß er eine schlechte Behandlung der Häftlinge nicht bemerkt hat.“ Im Lager Monowitz, dem größten Außenlager in Auschwitz, sei Jähre nie gewesen.

Pribilla: „Einen halben Tag lang besuchte Jähne die Buna-Baustelle in Auschwitz. Die Eindrücke, die Jähne von der flüchtigen Besichtigung des riesigen Baugeländes gewann, waren natürlich in erster Linie technischer Natur.“

Auch von seinen Sohn Norbert, der als Ingenieur auf der Buna-Baustelle war, habe er nie etwas über die schlechte Behandlung der Häftlinge gehört. Lediglich gerüchteweise habe er im April 1944 von Vergasungen gehört. „Unter vier Augen stellte er später seinen Sohn wegen dieses Gerüchtes zur Rede. Dieser beruhigte ihn und sagte, es schwirrten in Auschwitz manchmal alle möglichen Gerüchte herum, etwas Konkretes darüber wisse man aber nicht. Erst im November 1944 habe Norbert Jähne „etwas Konkretes über die Vergasungen erfahren“.

Pribilla schloss den 89 Seiten umfassenden Gerichts-Brief über Jähne mit den Worten: „Die Verteidigung glaubt, dass das Bild Jähnes als eines technischen Fachmannes, der in schwerer Zeit nichts als jeder andere Techniker in jedem anderen Lande, klar hervorgetreten ist.“

Dr. Hans Pribilla und Dr. Edmund Tipp. (Bild: OMGUS Military Tribunal)